- News

- Forum

- Fachbeiträge

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (91)

- Kostenmanagement (29)

- Konzepte (84)

- Kennzahlen (373)

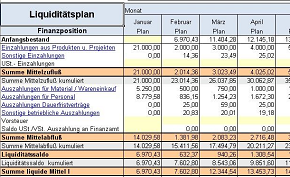

- Finanzplanung (63)

- Budgetierung (10)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

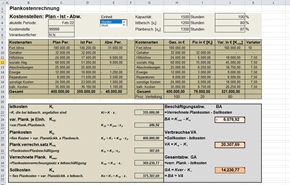

- Kostenrechnung (414)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (36)

- Investitionsrechnung (75)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (82)

- Excel-Tipps (202)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (21)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (57)

- Softskills (29)

- Sonstiges (19)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

- Marktplatz

- Karriere / Stellenmarkt

- Excel-Vorlagen

- Online-Kurse

- Glossar

Kostenrechnung (KLR)

Neueste Fachbeiträge

Nachkalkulation – So lässt sich prüfen, ob Aufträge erfolgreich abgeschlossen wurden (Jörgen Erichsen)

Zu den klassischen Controllingaufgaben, die in jedem Unternehmen anfallen, gehören Planung, Abweichungsanalysen, Maßnahmenumsetzung und Kommunikation, z.B. mit Kennzahlen. Auch Kalkulationen werden häufig mit Hilfe des Controllings erstellt. Hinzu kommen Aufgaben, die von Branche zu Branche unterschiedlich... mehr lesenVariabilisierung der administrativen und indirekten Kosten (Dr. Bodo Wiegand)

Das mittelständische Unternehmen, bei dem wir dieses Projekt durchgeführt haben, steht unter massivem Kostendruck und möchten eine Verlagerung der Produktion in ein Billiglohnland unter allen Umständen vermeiden. Deshalb möchte der Lean-begeisterte Inhaber alle Potenziale im Unternehmen... mehr lesenControllers Trickkiste: Wiederbeschaffungskosten nach der Trump-Rezession (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Extreme Preisschwankungen bei vielen wichtigen Rohstoffen erschweren das Management der Unternehmen. Dies wurde erst kürzlich wieder deutlich anlässlich des Preiseinbruchs bei den Rohölpreisen und anderen Rohstoffen durch die erratische Trump-Politik, insb. durch die Zölle und Drohungen gegen andere... mehr lesenKünstliche Intelligenz in der Kostenrechnung – Potenziale und Anwendung in der Praxis (Alexander Rodosek, M.Sc. LL.B.)

KI-gestützte Kostenrechnung Mit der Digitalisierung veränderten sich die zur Verfügung stehenden Daten in Unternehmen grundlegend. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verspricht diese Daten nun auch im Controlling und speziell in der Kostenrechnung effizient nutzbar zu machen. Dabei ist... mehr lesenBreak-Even-Analyse für mehrere Produkte (Mehrproduktunternehmen) (Jörgen Erichsen)

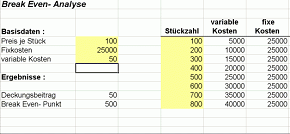

Die klassische Break-even-Analyse kann in Mehrproduktunternehmen nicht ohne Adaptionen genutzt werden, da es je Artikel eine Vielzahl möglicher Variablen und Entwicklungen gibt bzw. geben kann. Beispielsweise können Absatzmengen, Preise und variable Kosten bei einem, mehreren oder allen Produkten... mehr lesenMaterialkosten – Erfassung und Bewertung des Verbrauchs (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Materialkosten stellen insbesondere für Produktionsunternehmen in der Regel eine wichtige Kostenposition dar, häufig sogar die größte Kostenposition im Unternehmen überhaupt. Sie haben somit großen Einfluss auf das Unternehmensergebnis. Wird das Unternehmensergebnis... mehr lesenKostenarten - Erläuterung und Gliederung (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Während in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden, um den Periodenüberschuss eines Unternehmens zu ermitteln, geht es in der Kosten- und Leistungsrechnung um Kosten und Leistungen und die Ermittlung des Betriebsergebnisses... mehr lesenMehrstufige Deckungsbeitragsrechnung im E-Commerce (Kristoffer Ditz)

Nun kommen wir zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Hierbei werden die oberen Kennzahlen aus der Deckungsbeitragsrechnung (DBR) herangezogen, allerdings wird das Gesamtergebnis nun aufgerissen. Dies kann auf folgende Weise durchgeführt werden: - Geschlecht (Women, Men, Kids) -... mehr lesenControllers Trickkiste: Perspektiven des kalkulatorischen Unternehmerlohns (Dr. Peter Hoberg)

Eine wichtige Aufgabe des internen Rechnungswesens besteht darin, ein betriebswirtschaftlich möglichst richtiges Periodenergebnis zu ermitteln. Dazu wird üblicherweise das Ergebnis des externen Rechnungswesens als Basis gewählt, um darauf aufbauend betriebswirtschaftlich bedingte Korrekturen anzubringen.... mehr lesenVideo-Tutorial: Maschinenstundensatz berechnen (Jörgen Erichsen)

Produktions- oder Handwerksbetriebe, die den überwiegenden Teil ihrer Fertigung mit Maschinen erledigen, sollten für Kalkulationszwecke möglichst eine Maschinenstundensatzrechnung (MSR) verwenden. Die Maschinenstundensatzrechnung ist eine Weiterentwicklung der klassischen Zuschlagskalkulation.... mehr lesen |

|  |

1

2

3

4

5

|

|

1

2

3

4

5

|

|

|

| Alle

| Alle

Mit dem Newsletter immer auf dem Laufenden!

Tragen Sie sich hier für den kostenfreien und unverbindlichen Newsletter von Controlling-Portal.de ein und erhalten Sie jeden Monat aktuelle Neuigkeiten für Controller. Wir informieren Sie über neue Fachartikel, über wichtige News, aktuelle Stellenangebote, interessante Tagungen und Seminare. Wir empfehlen Ihnen spannende Bücher und geben Ihnen nützliche Excel-Tipps. Verpassen Sie nie mehr wichtige Diskussionen im Forum und stöbern Sie in Software-Angeboten, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Zur Anmeldung >>Interessante Serien für Praktiker

|

Begriffsverwirrung vermeiden- Eine Serie von Prof. Ursula BinderDie Wirtschaftswissenschaften haben im Laufe der Zeit Fachbegriffe entwickelt, die exakt definiert sind. Leider aber gibt es jedoch einige Begriffe, die mehrdeutig sind, was zu vielen Missverständnissen und Fehlern führt. Der Controller ist immer wieder gefragt, genau zu definieren, was einzelne Begriffe bedeuten, damit alle ein gemeinsames Verständnis haben. In dieser Serien werden einige Begriffe vorgestellt, die mehrfach und das noch sehr unterschiedlich belegt sind. Zur Serie >> |

|

Kosten- und Leistungsrechnung: Aus der Praxis für die Praxis von Jörgen ErichsenZur KLR gibt es zahllose Veröffentlichungen, die sich vor allem mit Definitionen und Theorien befassen. Im Unterschied dazu ist diese Serie aus 6 Teilen so konzipiert, dass sie sich vor allem mit der Anwendbarkeit im Tagesgeschäft befasst und so gerade für Unternehmer in kleinen Betrieben und Selbstständige einen hohen Nutzwert bietet. Auf theoretische Aspekte wird nur eingegangen, wenn es aus Gründen der Verständlichkeit unverzichtbar ist. Zur Serie >> |

|

Controller´s Trickkiste von Prof. Peter HobergDer Controller muss in der Lage sein, die Folgen neuer Inputdaten schnell zu analysieren und Maßnahmen vorzuschlagen. Er muss abschätzen können, wie sich Änderungen in Zielgrößen bemerkbar machen, und dabei stets auch mit dem Unwahrscheinlichen rechnen. Dafür sind ständige Lernprozesse unerlässlich. Um dies zu unterstützen, stellt Prof. Dr. Peter Hoberg von der Hochschule Worms in Controllers Trickkiste einige wichtige Werkzeuge vor. Zur Serie >> |

|

Excel-Tipps für den Controlling-EinsatzTipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein. Dafür muss der Controller sparsam mit Tabellen umgehen und Abweichungen sowie Zahlenreihen ansprechend visualisieren. Dabei kommen u. a. Tacho- und Ampeldiagramme sowie Sparklines zum Einsatz. Zur Serie >> |

Excel-Vorlagen für Controller

Finden Sie die passende Excel-Vorlage für Ihre Controlling-Auswertungen. Über 500 verschiedene Excel-Vorlagen zur Erstellung von Analysen, Kalkulationen und Unternehmensplanungen bis hin zu Diagrammvorlagen, wie Tacho- oder Wasserfalldiagram, finden Sie in unserem Excel-Vorlagen-Verzeichnis.

Finden Sie jetzt die passende Excel-Vorlage >>

Finden Sie jetzt die passende Excel-Vorlage >>

Für Ihre Aus-und Weiterbildung

|

Klausuraufgaben mit Lösungen: Testfragen für Studenten und AzubisIn diesem Bereich stellen wir Ihnen verschiedene Wissenstests bzw. Übungsaufgaben aus dem Bereich Kostenrechnung und Controlling zur Verfügung, die Sie in unterschiedlichen Tests absolvieren können. Die Tests wurden dabei für unterschiedliche Anforderungen erstellt. So Können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene ihr Wissen testen.Jetzt Wissen testen >> |

|

Neulich im Golfclub - Eine amüsante Glosse von Prof. Peter HobergEs war wieder soweit. Nach einer anstrengenden Woche trafen sich die erfolgreichen Unternehmer der Kleinstadt wieder im örtlichen Golfclub, weniger des Sportes wegen, sondern hauptsächlich um unter sich zu sein. Sie saßen im gemütlichen Kaminzimmer und wurde von Ihrer Lieblingskellnerin Pauline bedient. Sie war BWL-Studentin und freute sich schon immer auf die amüsanten Streitgespräche mit den erfolgsgewohnten Unternehmern... Zur Serie >> |

|

Video-Kurse für Controlling-Grundlagen, Excel-Tipps und SoftskillsIn diesem Segment haben wir einige Video-Kurse für Ihre Aus- und Weiterbildung im Controlling-Bereich zusammengestellt. Neben einem Kompakt-Kurs für Controlling-Einsteiger, einem Kurs für Personal- oder Einkaufs-Controlling, einem Webinar für Projektmanagement und speziellen Excel-Tipps für Einsteiger bis zum Excel-Profil mit Power BI, finden Sie hier auch Softskill-Kurse. Zur Serie >> |

Eigenen Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor einer Fachpublikation oder Entwickler einer Excel-Vorlage? Gern können Sie sich an der Gestaltung der Inhalte unserer Fachportale beteiligen! Wir bieten die Möglichkeit Ihre Fachpublikation (Fachbeitrag, eBook, Diplomarbeit, Checkliste, Studie, Berichtsvorlage ...) bzw. Excel-Vorlage auf unseren Fachportalen zu veröffentlichen bzw. ggf. auch zu vermarkten.

weitere Informationen >>

Fachbeiträge

Aktuelle Textaufgaben aus der Kosten-und Leistungsrechnung mit aussagefähigen Musterlösungen Teil 1 (Günther Wittwer)

Dies ist der erste Teil einer Serie von Übungs-Aufgaben im Bereich Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden jeweils mit zunehmenden Schwierigkeitsgrad Aufgaben gestellt, die den Schülern und Studierenden helfen sollen, sich auf Klausuren im Bereich Kosten und Leistungsrechnung vorzubereiten. ... mehr lesenWeitere Aufgaben zur Finanzierung mit Controlling aus Sicht von praxisorientierten Testfragen und Fallstudien (Günther Wittwer)

Zum ersten Teil der Aufgaben zur Finanzierung mit Controlling aus Sicht von praxisorientierten Testfragen und Fallstudien >> 6. Aufgabe: Darlehen 6.1 Aufnahme eines Darlehen Die Geschäftsleitung der Spiez GmbH beabsichtigt einen zusätzlichen Kleintransporter zu erwerben.... mehr lesenFinanzierung mit Controlling aus Sicht von praxisorientierten Testfragen und Fallstudien (Günther Wittwer)

1. Aufgabe: Ausgewählte allgemeine Testfragen über Grundlagen zur Finanzierung und Controlling 1.1. Keine Zunahme von finanziellen Mitteln Welche Vorgänge bewirken keine Zunahme von finanziellen Mitteln? a) Beschluss einer Kapitalerhöhung durch... mehr lesenKlausuraufgaben: Kostenrechnung mit Lösungen Teil 2 (Günther Wittwer)

Im zweiten Teil der Übungsaufgaben zur Kostenleistungsrechnung (KLR) werden Ihnen weitere auf den ersten Teil aufbauende Klausuraufgaben der Kostenrechnung mit den passenden Lösungen bereitgestellt. Sie können den ersten Teil "Aktuelle Textaufgaben aus der Kosten-und Leistungsrechnung mit aussagefähigen... mehr lesenÜbungsaufgaben: Kostenrechnung mit Musterlösungen Teil 3 (Günther Wittwer)

Im dritten Teil der Aufgaben zur Kostenrechnung können Sie weitere mögliche Klausuraufgaben aus dem Gebiet der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) bearbeiten. Die Lösungen werden bereitgestellt und können durch den Link unter der Aufgabe aufgerufen werden. Den ersten Teil "Aktuelle Textaufgaben... mehr lesenÜbungen und Aufgaben: Kostenrechnung mit Lösungen Teil 4 (Günther Wittwer)

Im vierten Teil der Übungen und Aufgaben zur Kostenrechnung können Sie weitere Klausuraufgaben aus dem Gebiet der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) lösen. Die Lösungen werden ebenfalls bereitgestellt und können durch den Link unter der Aufgabe aufgerufen werden. Die bisherigen Aufgaben können Sie... mehr lesenPreiskalkulation - Wie kalkuliere ich meinen Verkaufspreis? (Alexander Wildt)

Bevor ein Anbieter sein Produkt zum Verkauf anbieten kann, muss er den Verkaufs- bzw. Angebotspreis des Produktes festlegen, d.h. den Preis kalkulieren. Bei der Bemessung des Verkaufspreises sind verschiedene Fragestellungen zu berücksichtigen: - Wie hoch ist der Preis, den Nachfrager... mehr lesenControlling-Wissen: Optimale Überkapazität (Teil 2) (Dr. Peter Hoberg)

Im ersten Teil des Beitrages, erschienen in Ausgabe 2/2018 Controlling Journal, war ermittelt worden, wie zu kalkulieren ist, wenn die Nettoeinsparungen in jedem Jahr gleich sind. Im vorliegenden Teil 2 wird nun untersucht, mit welchen Methoden entschieden werden kann, wenn die Nettoeinsparungen von... mehr lesenDie wichtigsten Begriffe der Kosten-und Leistungsrechnung (Unternehmensrechnung) (Readktion CP)

Grundlage eines jeden Controllingsystems ist eine gut funktionierende Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Kostenarten, Kostenträger und Kostenstellen müssen dafür eingerichtet werden. Die Buchhaltung muss Aufwendungen und Erträge auf entsprechenden Kostenstellen und Kostenträgern verursachungsgerecht... mehr lesenControlling-Wissen: Optimale Überkapazität (Teil 1) (Dr. Peter Hoberg)

Bei der Entscheidung für neue Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge, Lager usw. ist auch festzulegen, welche technische Leistungsfähigkeit die optimale ist. Eine größere Leistungsfähigkeit bringt Reserven für Zeiten hoher Nachfrage, kostet aber auch zusätzliches Geld, so dass die Gefahr von Leerkosten... mehr lesenHerausforderungen bei der Standardisierung der Produktkostenkalkulation in kleinen und mittelständischen Unternehmen (1/3) (Harald Hornung)

Das steigende Volumen an zu erstellenden Angeboten bei zunehmender Produktvielfalt und -varianten erfordert geeignete Kalkulationswerkzeuge. Unternehmen stoßen mit herkömmlichen Werkzeugen hinsichtlich Belastbarkeit von Kalkulationen, Machbarkeit, Zusammenarbeit und Nachverfolgbarkeit an ihre Grenzen.... mehr lesenStundenverrechnungssatz - Kalkulation von Stundensätzen (Günther Wittwer)

Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen kalkulieren ihre Aufträge überwiegend im Rahmen einer Kalkulation mit Stundenverrechnungssätzen. Eine Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes kann in den folgenden Arbeitsschritten erfolgen: - Feststellung der zukünftigen wahrscheinlichen... mehr lesenDirect Costing - Erläuterung mit Aufgaben und Lösungen (Günther Wittwer, Redaktion CP)

Stichwort: Direct Costing Das Direct Costing ist eine Form der Deckungsbeitragsrechnung. Hierbei werden von den Umsatzerlösen eines Produktes nur die variablen Kosten abgezogen. Die Fixkosten werden nur als Ganzes im Block betrachtet. Eine weitere Differenzierung der Fixkosten, wie in der Fixkostendeckungsbeitragsrechnung... mehr lesenBreak Even Point (Günther Wittwer, Stefan Jankowiak)

Mithilfe der Break Even-Analyse kann der Punkt aufgezeigt werden, der die Gewinn- von der Verlustzone trennt (Break-Even-Point). Einzige Voraussetzung ist, dass variable und fixe Kosten getrennt erfasst werden (z.B. Deckungsbeitragsrechnung). Zur Ermittlung des Break-Even-Points wird das mathematische... mehr lesenKosten- und Leistungsrechnung - Aus der Praxis für die Praxis - Teil 6: Spezielle Anwendungen: Prozesskostenrechnung und Einstieg in die strategische Unternehmensentwicklung (Jörgen Erichsen)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Mit ihr erfahren Unternehmer und Selbstständige nicht nur, wie es um die Umsätze und Kosten im Betrieb insgesamt bestellt ist. Die KLR wird auch benötigt, um realistische und wettbewerbsfähige... mehr lesenKosten- und Leistungsrechnung - Aus der Praxis für die Praxis - Teil 5: Nachkalkulation und Kennzahlenauswahl zu Kostenrechnung und Kalkulation (Jörgen Erichsen)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Mit ihr erfahren Unternehmer und Selbstständige nicht nur, wie es um die Umsätze und Kosten im Betrieb insgesamt bestellt ist. Die KLR wird auch benötigt, um realistische und wettbewerbsfähige... mehr lesenPreiskalkulation und Entscheidungsrechnungen mit der Deckungsbeitragsrechnung (Jörgen Erichsen)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Mit ihr erfahren Unternehmer und Selbstständige nicht nur, wie es um die Umsätze und Kosten im Betrieb insgesamt bestellt ist. Die KLR wird auch benötigt, um realistische und wettbewerbsfähige... mehr lesenKosten- und Leistungsrechnung - Aus der Praxis für die Praxis - Teil 3: Preiskalkulation mit der Vollkostenrechnung (Jörgen Erichsen)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Mit ihr erfahren Unternehmer und Selbstständige nicht nur, wie es um die Umsätze und Kosten im Betrieb insgesamt bestellt ist. Die KLR wird auch benötigt, um realistische und wettbewerbsfähige... mehr lesenKosten- und Leistungsrechnung - Aus der Praxis für die Praxis - Teil 2: Überblick verschaffen: Umsatz-, Gewinn-, Liquiditätsplanung (Jörgen Erichsen)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Mit ihr erfahren Unternehmer und Selbstständige nicht nur, wie es um die Umsätze und Kosten im Betrieb insgesamt bestellt ist. Die KLR wird auch benötigt, um realistische und wettbewerbsfähige... mehr lesenControllers Trickkiste: Personalkosten schnell abgeschätzt (Dr. Peter Hoberg)

Personalkosten sind neben den Materialkosten für viele Unternehmen die wichtigste Kostenart; in vielen modernen Unternehmen (z. B. Internetunternehmen, EDV-Unternehmen) sogar die wichtigste. Insofern sollte der Controller jederzeit in der Lage sein, mit den betriebswirtschaftlich richtigen Kosten... mehr lesenNeue Betrachtungsweisen zu Artikel-Angebotskalkulationen (Werner Jungnickl )

Das Thema Angebotskalkulation ist ein Dauerbrenner unter den betriebswirtschaftlichen Themen. Es gibt nicht den richtigen oder falschen Ansatz, viele Methoden existieren, ergänzen sich gegenseitig mehr oder weniger oder haben auch eine ganz unterschiedliche Konzeption. In Industriebetrieben mit Einzel-... mehr lesenBetriebsabrechnungsbogen (BAB) - Aufbau und Erläuterung (Jörgen Erichsen)

Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) ist eine Matrix, mit der die Gemeinkosten (GK) eines Unternehmens, die sich nicht direkt auf Kostenträger (Kalkulationsobjekte) zurechnen lassen, auf Kostenstellen verteilt werden. Die Verteilung der Gemeinkosten erfolgt dabei zunächst mithilfe von Schlüsseln und... mehr lesenUnterschied von Voll- und Teilkostenrechnung (Alexander Dietzel, Alexander Wildt)

Gliederung der betrieblichen Kostenrechnung Die betriebliche Kostenrechnung gliedert sich wie folgt: Kostenartenrechnung Hierbei handelt es sich um die Erfassung und Kategorisierung aller im Betrieb entstandenen Kosten während einer Abrechnungsperiode. Die Kosten wurden in der Buchhaltung... mehr lesenSelbstkostenkalkulation - Zuschlagskalkulation (Alexander Wildt, Günther Wittwer)

Die Selbstkostenkalkulation, auch Zuschlagskalkulation genannt, ist ein Verfahren der Vollkostenrechnung. In der Vollkostenrechnung wird versucht, alle anfallenden Kosten möglichst verursachungsgerecht, mithilfe von Kostenstellen und entsprechenden Verteilungssschlüsseln auf die Kostenträger eines... mehr lesenProzesskostenrechnung - Erläuterung und Beispiel (Stefan Jankowiak)

Für eine Produktkalkulation ist es notwendig, den Markt- Preis so zu kalkulieren, dass er zumindest die Kosten deckt. So lassen sich auf jedes Produkt die variablen Gemeinkosten eindeutig zuordnen. Schwieriger gestaltet sich jedoch die Zuordnung der fixen Gemeinkosten. So wurde letztendlich nach einer... mehr lesenGrenzkosten - Erläuterung und Beispiel (Alexander Wildt, Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Grenzkosten (K') versteht man den Kostenzuwachs, der entsteht, wenn die Ausbringungsmenge um eine Einheit erhöht wird. Grenzkosten erklärt Mit Hilfe der Grenzkosten können Unternehmer die optimale Menge eines Produktes berechnen. Es handelt sich hierbei um Kosten, die entstehen,... mehr lesenAbgrenzungsrechnung (Redaktion CP)

Die Abgrenzungsrechnung ist der 1. Schritt in der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Dabei werden die aus der Buchhaltung kommenden Aufwendungen und Erträge übernommen und um die neutralen Aufwendungen und Erträge bereinigt. Ziel ist es dabei, nur die Kosten und Leistungen des eigentlichen Betriebszwecks... mehr lesenMaschinenstundensatzrechnung (Sarah Denzin)

Die Maschinenstundensatzrechnung gehört zur Kostenträgerstückrechnung und findet besonders in Unternehmen mit einer hohen Automatisierung Anwendung. Die Maschinenlaufstunden bilden die Zuschlagsgrundlage für die Kostenaufstellung. Es soll der Betrag berechnet werden, der pro Laufstunde für eine... mehr lesenKostenrechnung 2.0 - Mit Lean Cost Management Lean Potenziale richtig ausweisen (Dr. Bodo Wiegand)

99 % der Unternehmen arbeiten mit der Standardkostenrechnung aus den dreißiger Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Die letzte Innovation mit der Einführung der Deckungsbeitragsrechnung liegt 60 Jahre zurück. Unsere antiquierte Standardkostenrechnung - führt zu Fehlentscheidungen - gibt falsche... mehr lesenVollständige Ermittlung von Einstandspreisen (Dr. Peter Hoberg)

Einkaufsentscheidungen beeinflussen in vielen Unternehmen ca. die Hälfte der Kosten, in einigen Branchen sogar zu über 70 %. Daher sollten Unternehmen (aber auch Privathaushalte) möglichst alle wichtigen Einflussgrößen der Einkaufspreise berücksichtigen. Dies gilt insb. für die monetär bewertbaren... mehr lesenControllers Trickkiste: Perspektiven von Personalkosten auseinanderhalten (Dr. Peter Hoberg)

Headcountansatz vs. Stundenkostenansatz Personalkosten sind in vielen Unternehmen die zweitwichtigste oder sogar wichtigste Kostenart. Eine sorgfältige Analyse ist somit sehr wichtig. Dabei müssen die Untersuchungen die folgenden beiden Perspektiven unterscheiden: - Headcountansatz: Die Personalplanungen... mehr lesenControllers Trickkiste: Verborgene Kosten aufdecken - Beispiel Gasautos (Dr. Peter Hoberg)

Der erfahrene Controller sieht immer zweimal hin, wenn plötzlich hohe Einsparmöglichkeiten angepriesen werden. Nicht selten werden in der Betrachtung Kosten vergessen, die aber wesentlich sein können. Dies gilt auch für die Bewertung von Antriebsalternativen bei Fahrzeugen. Nach den betrügerischen... mehr lesenProduktcontrolling in der Praxis (Christian Feldinger)

Das Produktcontrolling ist ein wichtiges Aufgabenfeld des Controllings. Der Produktcontroller steuert die Produktkosten, indem er die Herstellkosten, Produktmargen und Deckungsbeiträge im Blick behält, Soll-/Ist-Abweichungen analysiert und bei Einsatz von SAP die Standardpreise kalkuliert und ggf.... mehr lesenKosten kurzfristiger Produktionsausfälle (Dr. Peter Hoberg)

Kurzfristige Produktionsausfälle können teuer werden. Oft sind Störungen in der Lieferkette verantwortlich. Ende Mai 2017 musste BMW melden, dass in einigen Werken die Produktion angehalten wurde, weil der Zulieferer Bosch nicht mehr in der Lage war, Lenkungen pünktlich anzuliefern. Grund war wohl... mehr lesenControllers Trickkiste: Wirkung von Preisänderungen (Dr. Peter Hoberg)

Eines der wirkungsvollsten Instrumente der Unternehmensführung besteht in der Preispolitik. Auch deshalb, weil sie sehr schnell auf die Gewinne wirkt. Diese Wirkung kann jedoch in beide Richtungen gehen, und viele Unternehmen haben ihre Produkte bereits mit schlecht vorbereiteten Preisänderungen... mehr lesenGrenzplankostenrechnung: Beispiele und Berechnungen (Günther Wittwer)

Die Grenzplankostenrechnung ist ein Kostenrechnungssytem im Rahmen der flexiblen Plankostenrechnung, bei dem lediglich die variablen Plankosten ermittelt und in die Kostenträgerrechnung einbezogen werden. Wissenstelegramm Das Ziel einer aussagefähigen Grenzplankostenrechnung ist die ... mehr lesenVereinfachte Kostenrechnung für kleinere und mittlere Unternehmen der Konsumgüterindustrie (Ernst Fischer)

In kleineren und mittleren Unternehmen sind Kostenrechnungen noch wenig verbreitet, wenngleich das anteilige Nutzenpotenzial nicht geringer ausfällt als in großen Unternehmen. Oft wird ein zu hoher Aufwand als Hinderungsgrund angegeben und nach einfachen Lösungen gefragt. Mit MS-Excel ist es möglich,... mehr lesen12. Aufgabe - Listenverkaufspreis (Günther Wittwer)

Einstandspreis 350 € = 65 % Listenverkaufspreis ? € = 100 % 350 × 100 = 538,46 € 65 Kontrollrechnung... mehr lesen11. Aufgabe - Ist-Zuschlagssatz (Günther Wittwer)

Ist–Materialgemeinkosten 382.000 + 22.000 = 404.000 € Ist–Zuschlagssatz der Materialgemeinkosten 404.000 × 100 = 126,25 % 320.000 Die Angabe über die Fertigungslöhne bleibt bei der Berechnung außer Betracht! ... mehr lesen10. Aufgabe - Gemeinkostenzuschlagssätze bei Bestandsveränderungen (Günther Wittwer)

Materialeinzelkosten 60.000 € + 27,66 % Materialgemeinkosten 16.600 € Materialkosten 76.600 € Fertigungslöhne 170.000 € + 88,23 % Fertigungsgemeinkosten ... mehr lesen9. Aufgabe - Differenzierte Zuschlagskalkulation mit Bestandsveränderungen (Günther Wittwer)

Herstellkosten der Abrechnungsperiode 650.200 € –Bestandsmehrung an unfertige Erzeugnisse 50.200 € 600.000 € + Bestandsminderung an fertige Erzeugnisse 20.400 € ... mehr lesen8. Aufgabe - Produktivität (Günther Wittwer)

Umsatzerlöse 780.000 € –Verringerung des Bestandes an fertige Erzeugnisse 2.000 € Gesamtleistung 778.000 € Gesamtleistung Beschäftigungsanzahl ... mehr lesen7. Aufgabe - Plankostenrechnung (Günther Wittwer)

Planbeschäftigung 3.200 Einheiten × 1,5 Stunden/Einheit = 4.800 Fertigungsstunden Istbeschäftigung 2.600 Einheiten × 1,5 Stunden/Einheit = 3.900 Fertigungsstunden 1. Plankostenverrechnungssatz Plankosten Planbeschäftigung... mehr lesen6. Aufgabe - Deckungsbeitrag (Günther Wittwer)

Anspruch im Fertigungsbereich Artikel ASA 4.200 Stück x 10 Minuten = 42.000 Minuten Artikel BASSA 2.800 Stück x 15 Minuten = 42.000 Minuten = 84.000... mehr lesen5. Aufgabe - Beschäftigungsgrad (Günther Wittwer)

Sicher zum Erfolg mit dem KLR-Telegramm! Der Beschäftigungsgrad zeigt, in welchem Maß die Leistungsfähigkeit eines Betriebes ausgenutzt wird. Zur Berechnung können die besetzen Arbeitsplätze den vorhandenen, die geleisteten Arbeitsstunden den möglichen, die erzielten Leistungseinheiten den erreichten... mehr lesen4. Aufgabe - Einfache Äquivalenzziffernkalkulation (Günther Wittwer)

Sicher zum Erfolg mit dem KLR-Telegramm Die Äquivalenzziffernkalkulation gehört zum Bereich der vereinfachten Selbstkostenrechnung. Sie wird in Unternehmungen mit Sortenfertigung angewendet. Dabei müssen die Erzeugnisse (Produkte) gleichartig sein. Typische Beispiele aus der Praxis sind Ziegel,... mehr lesen3. Aufgabe - Wiederbeschaffungswert (Günther Wittwer)

Sicher zum Erfolg mit dem KLR-Telegramm! Der Wiederbeschaffungswert ist der Tageswert, der Betrag, der bei Wiederbeschaffung eines Gegenstandes aufzuwenden wäre. Der Wiederbeschaffungswert wird in der Kalkulation mit dem Ziel verwendet, die Substanz des Unternehmens zu erhalten. ... mehr lesen2. Aufgabe - Kalkulatorische Zinsen (Günther Wittwer)

Sicher zum Erfolg mit dem KLR-Telegramm! Betriebsnotwendiges Kapital Für die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen ist die Feststellung des betriebsnotwendigen Kapitals notwendig. Das betriebsnotwendige Kapital wird ermittelt: Nicht abnutzbares... mehr lesen1. Aufgabe - Kapazitätsbeschränkung in der Fertigung (Günther Wittwer)

Altes Produkt In einer Stunde werden 5 Stück hergestellt. 60 Minuten 12 Minuten Es wird ein Deckungsbeitrag von 40 € erzielt. (5 Stück × 8 €) Neues Produkt In einer Stunde werden 6 Stück hergestellt.... mehr lesenTransfer Pricing (Redaktion CP)

Mit dem Begriff Transfer Pricing (deutsch: Verrechnungspreis) bezeichnet man im Allgemeinen die monetäre Bewertung bestimmter Güter oder Leistungen, die allerdings nicht von Dritten bezogen werden, sondern innerhalb eines Unternehmens zwischen selbständigen Bereichen ausgetauscht werden. Dies ist... mehr lesenStufenleiterverfahren (Günther Wittwer / Redaktion CP)

Das Stufenleiterverfahren ist ein Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, das im Rahmen der Kostenstellenrechnung angewandt werden kann. Dabei gilt es, im Betriebsabrechnungsbogen die Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen umzulagern. Dies ist notwendig, da bestimmte Leistungen eines... mehr lesenGleichungsverfahren (Redaktion CP)

Das Gleichungsverfahren, oder auch mathematisches Verfahren, kann bei der Kostenstellenrechnung genutzt werden, um die exakten Werte der innerbetrieblichen Verrechnungspreise zu ermitteln. Dazu werden lineare Gleichungssysteme erstellt, wobei jeweils eine Gleichung für eine Kostenstelle erstellt wird.... mehr lesenAnbauverfahren (Günther Wittwer / Redaktion CP)

Das Anbauverfahren ist ein Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, das im Rahmen der Kostenstellenrechnung Anwendung findet. Es wird auch als Blockverfahren bezeichnet. Das Anbauverfahren unterscheidet sich von dem Gleichungs- und dem Stufenleiterverfahren dadurch, dass keine... mehr lesenActivity Based Costing (Sarah Denzin)

Mitte der 80er Jahre entwickelten Cooper, Johnson und Kaplan das Activity Based Costing (ABC) in den USA. Der Entwicklungsgrund waren die stetig steigenden Gemeinkostenzuschlagssätze in der Vollkostenkalkulation. Das Ziel des Activity Based Costing war somit die verursachungsgerechte Umlegung der... mehr lesenFlexible Plankostenrechnung (Sarah Denzin)

Um herauszufinden, ob geplante Kosten, sogenannte Plankosten, nicht überschritten wurden, werden in der Plankostenrechnung Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt. Vorhandene Abweichungen müssen analysiert und beseitigt werden. Es wird in zwei Arten der flexiblen Plankostenrechnung unterschieden: Dabei... mehr lesenGrenzplankostenrechnung (Redaktion CP)

Die Grenzplankostenrechnung ist ein Verfahren der Plankostenrechnung. Hierbei wird das System des direct costing als Teilkostenrechnungsystem angewendet. Das System des direct costing betrachtet variable und fixe Kosten. Dabei werden von den Produkterlösen die variablen Kosten abgezogen. Die... mehr lesenKalkulatorische Abschreibungen (Prof. Hoberg, Wolff von Rechenberg, Alexander Wildt)

Kalkulatorische Abschreibungen sind in die Gruppe der Anderskosten einzuordnen. Anders als bei den bilanzmäßigen Abschreibungen, basieren kalkulatorische Abschreibungen auf der tatsächlichen, verbrauchsbedingten Wertminderung der eingesetzten Anlagegüter. So werden z.B. Abschreibungen auf nicht... mehr lesenKalkulatorische Miete (Günther Wittwer)

Stellt ein Einzelunternehmer oder ein Gesellschafter einer Gesellschaft dem Unternehmen Räume oder ein Gebäude unentgeltlich zur Verfügung, dann sollte die dafür ortsübliche Miete als kalkulatorische Miete in die Kostenrechnung einfließen. Damit wird sichergestellt, dass im Falle einer Änderung... mehr lesenKalkulatorische Zinsen - Formel und Berechnung (Sergej Maurer)

Die kalkulatorischen Zinsen sind Kosten für die Nutzung desbetriebsnotwendigen Kapitals. Diese sind also von den Fremdkapitalzinsen (Zinsaufwendungen), die ja nur für das Fremdkapital zu entrichten sind, zu unterscheiden (Anderskosten). In der Kostenrechnung ist die Herkunft des eingesetzten Kapitals... mehr lesenKalkulatorischer Unternehmerlohn (Günther Wittwer)

Der Kalkulatorische Unternehmerlohn ist in die Gruppe der Zusatzkosten einzuordnen. In einem Einzelunternehmen oder einer Personengesellschaft kann das Gehalt des mitarbeitenden Unternehmers im Gegensatz zu einer Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, etc.) nicht als Aufwand in der GuV berücksichtigt werden.... mehr lesenKostenarten - Kostenartenrechnung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf, Günther Wittwer)

Stichwort Kostenartenrechnung: Am Beginn jeder betrieblichen Kostenrechnung steht die Kostenartenrechnung. Die Kostenartenrechnung dient der systematischen Erfassung aller Kosten, die bei der Erstellung und Verwertung von Leistungen entstehen. Ihre Fragestellung lautet: welche Kosten... mehr lesenKostenrechnerische Korrekturen (Redaktion CP)

Es gibt Aufwendungen, die zwar betriebsbedingt sind, deren Art, Höhe oder Berechnungsmethode aber nicht den Anforderungen der Kosten- und Leistungsrechnung KLR entsprechen. Sie müssen korrigiert werden, damit sie zu verursachungsgerechten Kosten werden. Dies wird dann als kostenrechnerische... mehr lesenKostenstelle und Kostenträger (Günther Wittwer, Redaktion CP)

Kostenstellen Die Kostenstelle ist der Ort, an dem Güter und/oder Dienstleistungen einzig verbraucht und nicht für die Kunden des Unternehmens produziert werden. In der Regel sind es die Organisationseinheiten (Abteilungen, Filialen) eines Unternehmens. Unterschieden werden Kostenstellen häufig... mehr lesenKostenstellenrechnung (Prof. Dr. Ursula Binder)

Die Kostenstellenrechnung dient der Erfassung der Gemeinkosten eines Unternehmens und der Zuordnung dieser Kosten zu den Orten ihrer Entstehung – den Kostenstellen. Kostenstellen sind nach Funktions- bzw. Verantwortungsbereichen abgegrenzte Teilbereiche des Unternehmens. Innerhalb der Kostenstellenrechnung... mehr lesenKostenträgerrechung - Begriff und Aufgaben (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung folgt die Kostenträgerrechnung, die ermittelt, wofür Kosten in welcher Höhe angefallen sind. Als Kostenträger gelten selbständige Produkt- oder Leistungseinheiten, die einen bestimmten Werteverzehr verursacht haben. Im Rahmen der Kostenträgerstückrechnung... mehr lesenNormalkostenrechnung (Redaktion CP)

In der Normalkostenrechnung wird mit Normalkosten gerechnet und sie ist ein Vollkostenrechnungssystem. Es wird mit festen Verrechnungspreisen bzw. mit Kosten- und/oder Kalkulationssätzen gearbeitet. Man unterscheidet zwischen der flexiblen und der starren Normalkostenrechnung. mehr lesenNutzwert (Jörgen Erichsen)

Als Nutzwert wird in der Betriebswirtschaft der Nutzen z.B. für einen Kunden oder Investor bezeichnet, den er mit dem Erwerb eines Produktes oder der Durchführung einer Investition erzielen kann. Als Nutzen kann allgemein die Summe der Eigenschaften eines Produktes oder einer Investition bezeichnet... mehr lesenÄquivalenzziffernkalkulation - Verfahren und Beispiele (Günther Wittwer, Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Äquivalenzziffernkalkulation (äuqui-valent = gleich-wertig) Die Äquivalenzziffernkalkulation (Äquivalenzziffernrechnung) ist eine Art der Divisionskalkulation und wird bei einer Sortenfertigung (artgleiche Erzeugnisse) angewendet. Es besteht zwischen den Produktarten ein festes Kostenverhältnis,... mehr lesenUmsatzkostenverfahren (Günther Wittwer)

Umsatzkostenverfahren (UKV) Das Umsatzkostenverfahren ist eine Methode zur Ermittlung des betrieblichen Erfolgs. Hierfür werden die Umsatzerlöse vermindert um die angefallenen je Bereich (Produktion, Verwaltung und Vertrieb). Für diese Berechnung der Gewinn-und Verlustrechnung wird eine... mehr lesenVollkosten (Redaktion CP)

Vollkosten sind alle Kosten, die direkt (Einzelkosten) und indirekt über Umlagen (Gemeinkosten) für die Erbringung einer Leistung innerhalb einer Periode anfallen. In einem Vollkostenrechnungssystem werden neben den Kosten, die direkt einem Kostenträger zugeordnet werden können, auch... mehr lesenGesamtkostenverfahren (GKV) - Erläuterung und Beispiel (Günther Wittwer, Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Für die Erstellung einer Gewinn-und Verlustrechnung gelten zwei rechtlich zulässige Darstellungsformen. (§ 275 Abs. 1 HGB) Es ist das Gesamt- oder Umsatzkostenverfahren. Bei beiden Methoden wird das gleiche Ergebnis ausgewiesen. Erstaunlicherweise sind aber unterschiedliche Informationen zu erkennen.... mehr lesenAllgemeine Kostenstelle (Alexander Rodosek)

Allgemeine Definitionen und Zweck von Kostenstellen Unter einer Kostenstelle ist im Allgemeinen eine Position zu verstehen, unter der Kosten eines zuvor definierten Bereichs gesammelt und im späteren Verlauf auf andere Bereiche (z.B. andere Kostenstellen) oder Produkte (Kostenträger) verteilt werden.... mehr lesenKalkulatorische Wagnisse (Redaktion CP)

Unternehmerische Tätigkeiten sind oftmals mit unvorhersehbaren Risiken verbunden, die einen Werteverzehr nach sich ziehen können. Das allgemeine Unternehmerrisiko (z.B. Gesamtwirtschaftslage, Inflation) ist nicht kalkulierbar. Einzelwagnisse hingegen, d.h. Risiken, die direkt mit der betrieblichen... mehr lesenBetriebliche, neutrale, periodenfremde Aufwendungen und Erträge (Enrico Reimus, Wolff von Rechenberg, Alexander Wildt)

Die Begriffe der Aufwendungen und Erträge können entsprechend ihres Anfallens spezifischer unterteilt werden. Eine Auflistung sowie kurze Beschreibung finden Sie im Folgenden. Betriebliche Aufwendungen Diese stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck und entstehen durch den Verzehr... mehr lesenIstkostenrechnung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

In Abhängigkeit von den verfolgten Zielen lassen sich verschiedene Systeme der Kostenrechnung unterscheiden: Sowohl die Ist-, wie auch die Normal- und die Plankostenrechnung kann als Voll- oder Teilkostenrechnung durchgeführt werden. Istkostenrechnung Die älteste Form der Kostenrechnung... mehr lesenEigenverbrauch (Redaktion CP)

Unter Eigenverbrauch versteht man die Entnahme betrieblicher Gegenstände zum privaten Nutzen bzw. die Inanspruchnahme sonstiger, betrieblicher Leistungen für Zwecke, die außerhalb des eigentlichen Unternehmens liegen. Wichtig hierbei ist, dass solche Entnahmen grundsätzlich auch der Umsatzsteuer... mehr lesenDeckungsbeitrag: Berechnung und Beispiele (Jörgen Erichsen)

Der Deckungsbeitrag ist eine der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Größen, wenn es darum geht, die Profitabilität von z.B. Produkten, Leistungen, Kunden oder Projekten zu bewerten. Der Deckungsbeitrag pro Einheit ergibt sich, wenn man vom Nettopreis die variablen Kosten abzieht, etwa für Material... mehr lesenAktivierte Eigenleistung (Günther Wittwer)

Aktivierte Eigenleistungen sind alle Leistungen eines Betriebes, die nicht oder zumindest in dem laufenden Abrechnungszeitraumes nicht absatzbestimmt sind. Beispiele: - Selbsterstellte technische Anlagen und Maschinen, die im Betrieb genutzt werden. - Selbsterstelltes Bürogebäude für... mehr lesenWirtschaftlichkeit - Berechnung und Beispiele (Günther Wittwer)

Unter Wirtschaftlichkeit versteht man einen wertmäßigen Ausdruck des Ökonomischen Prinzips. Im Gegensatz dazu betrachtet die Produktivität Mengeneinheiten. Es geht um das Feststellen der möglichst ergiebigen Kombination von Produktionsfaktoren und das Entscheiden über knappe Ressourcen mit dem... mehr lesenFixe Kosten (Fixkosten) und variable Kosten (Alexander Wildt, Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf, Enrico Reimus)

Bei den meisten Produktionsprozessen entstehen sowohl Kosten, die von der Menge der produzierten Güter abhängen (variable Kosten), wie auch Kosten, die unabhängig von der Produktionsmenge immer in gleicher Höhe anfallen (fixe Kosten). Fixe Kosten Fixe Kosten (Fixkosten) sind in einer bestimmten... mehr lesenAbgrenzung der Kostenbegriffe: Grund-, Anders-, Zusatzkosten (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Die Begriffe Grundkosten, Anderskosten und Zusatzkosten stammen aus dem internen Rechnungswesen und dienen zur Abgrenzung zwischen den Kostenarten in der internen Erfolgsrechnung einerseits und den Aufwandspositionen in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des externen... mehr lesenKostenstellen: Haupt-, Hilfs- und Nebenkostenstellen (Prof. Dr. Ursula Binder)

Kostenstellen sind Organisationseinheiten in Unternehmen, mit deren Hilfe die Gemeinkosten des Unternehmens nach Funktions- und Verantwortungsbereichen untergliedert werden, um die Wirtschaftlichkeitskontrolle zu erleichtern. Die Kostenstellensystematik erlaubt es, interne Leistungsverrechnungen ... mehr lesenUnterschied Einzelkosten und Gemeinkosten mit Beispielen (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Die Unterscheidung von Kostenarten in Einzelkosten und Gemeinkosten ist immer dann relevant, wenn man herausfinden will, welche Kosten von einzelnen Segmenten, Profit Centern oder Produkten bzw. Dienstleistungen verursacht werden und wenn man die Kosten- und Erfolgssituation... mehr lesenUnterscheidung von Ein-/Auszahlung; Einnahme/Ausgabe; Ertrag/Aufwand; Leistung/Kosten (Alexander Wildt)

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandsgröße. Welche Stromgrößen zu welchen Bestandsgrößen... mehr lesenTeilkostenrechnung (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Die Teilkostenrechnung trägt diesen Namen, weil sie die Kostenarten eines Unternehmens in zwei verschiedene Kategorien unterteilt. Dabei wird sowohl die Unterteilung der Kosten in fixe und variable Kosten als auch eine Aufteilung in Einzel- und Gemeinkosten als Teilkostenrechnung... mehr lesenVollkostenrechnung - Ein System der Kostenrechnung (Redaktion CP)

Die Vollkostenrechnung beschreibt ein System der Kostenrechnung, bei der alle in der betrachteten Periode angefallenen Kosten auf die Kostenträger verteilt werden. Sie unterscheidet sich damit von der Teilkostenrechnung, bei der lediglich die direkt zurechenbaren Teile der Kosten (Einzelkosten) den... mehr lesenTarget Costing (Sarah Denzin)

Das Ziel des Target Costing ist die Anpassung der Produkt- und Leistungskosten an die Marktbedürfnisse. Auschlaggebend für die Herangehensweise ist der Zahlungswille der Kundschaft. Es wird subjektiv beurteilt und mit der Konkurrenz verglichen. Die Vorlieben sollen anhand von Marktbeobachtungen ermittlelt... mehr lesenBilanzmäßige Abschreibungen (Stefan Parsch, Redaktion CP)

Bilanzmäßige Abschreibungen gehen als Aufwendungen in die GuV zur Ermittlung des Gesamterfolges ein und sind in ihrer Bemessung von handels- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften abhängig. Dabei stehen die Prinzipien kaufmännischer Vorsicht und des Gläubigerschutzes und nicht die verursachungsgerechte... mehr lesenPlankostenrechnung - Aufgaben und Grundbegriffe der PKR (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

In der historischen Entwicklung der Kostenrechnung ist im Laufe der Zeit eine Akzentverschiebung bei ihren beiden Hauptaufgaben eingetreten. Vor dem zweiten Weltkrieg lag der Aufgabenschwerpunkt bei der Ermittlung der tatsächlichen Stückkosten (Istkosten). Diese dienten als Entscheidungsgrundlage... mehr lesenNachkalkulation – So lässt sich prüfen, ob Aufträge erfolgreich abgeschlossen wurden (Jörgen Erichsen)

Zu den klassischen Controllingaufgaben, die in jedem Unternehmen anfallen, gehören Planung, Abweichungsanalysen, Maßnahmenumsetzung und Kommunikation, z.B. mit Kennzahlen. Auch Kalkulationen werden häufig mit Hilfe des Controllings erstellt. Hinzu kommen Aufgaben, die von Branche zu Branche unterschiedlich... mehr lesenVariabilisierung der administrativen und indirekten Kosten (Dr. Bodo Wiegand)

Das mittelständische Unternehmen, bei dem wir dieses Projekt durchgeführt haben, steht unter massivem Kostendruck und möchten eine Verlagerung der Produktion in ein Billiglohnland unter allen Umständen vermeiden. Deshalb möchte der Lean-begeisterte Inhaber alle Potenziale im Unternehmen... mehr lesenControllers Trickkiste: Wiederbeschaffungskosten nach der Trump-Rezession (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Extreme Preisschwankungen bei vielen wichtigen Rohstoffen erschweren das Management der Unternehmen. Dies wurde erst kürzlich wieder deutlich anlässlich des Preiseinbruchs bei den Rohölpreisen und anderen Rohstoffen durch die erratische Trump-Politik, insb. durch die Zölle und Drohungen gegen andere... mehr lesenKünstliche Intelligenz in der Kostenrechnung – Potenziale und Anwendung in der Praxis (Alexander Rodosek, M.Sc. LL.B.)

KI-gestützte Kostenrechnung Mit der Digitalisierung veränderten sich die zur Verfügung stehenden Daten in Unternehmen grundlegend. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verspricht diese Daten nun auch im Controlling und speziell in der Kostenrechnung effizient nutzbar zu machen. Dabei ist... mehr lesenBreak-Even-Analyse für mehrere Produkte (Mehrproduktunternehmen) (Jörgen Erichsen)

Die klassische Break-even-Analyse kann in Mehrproduktunternehmen nicht ohne Adaptionen genutzt werden, da es je Artikel eine Vielzahl möglicher Variablen und Entwicklungen gibt bzw. geben kann. Beispielsweise können Absatzmengen, Preise und variable Kosten bei einem, mehreren oder allen Produkten... mehr lesenMaterialkosten – Erfassung und Bewertung des Verbrauchs (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Materialkosten stellen insbesondere für Produktionsunternehmen in der Regel eine wichtige Kostenposition dar, häufig sogar die größte Kostenposition im Unternehmen überhaupt. Sie haben somit großen Einfluss auf das Unternehmensergebnis. Wird das Unternehmensergebnis... mehr lesenKostenarten - Erläuterung und Gliederung (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das Wichtigste in Kürze: Während in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden, um den Periodenüberschuss eines Unternehmens zu ermitteln, geht es in der Kosten- und Leistungsrechnung um Kosten und Leistungen und die Ermittlung des Betriebsergebnisses... mehr lesenMehrstufige Deckungsbeitragsrechnung im E-Commerce (Kristoffer Ditz)

Nun kommen wir zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Hierbei werden die oberen Kennzahlen aus der Deckungsbeitragsrechnung (DBR) herangezogen, allerdings wird das Gesamtergebnis nun aufgerissen. Dies kann auf folgende Weise durchgeführt werden: - Geschlecht (Women, Men, Kids) -... mehr lesenControllers Trickkiste: Perspektiven des kalkulatorischen Unternehmerlohns (Dr. Peter Hoberg)

Eine wichtige Aufgabe des internen Rechnungswesens besteht darin, ein betriebswirtschaftlich möglichst richtiges Periodenergebnis zu ermitteln. Dazu wird üblicherweise das Ergebnis des externen Rechnungswesens als Basis gewählt, um darauf aufbauend betriebswirtschaftlich bedingte Korrekturen anzubringen.... mehr lesenVideo-Tutorial: Maschinenstundensatz berechnen (Jörgen Erichsen)

Produktions- oder Handwerksbetriebe, die den überwiegenden Teil ihrer Fertigung mit Maschinen erledigen, sollten für Kalkulationszwecke möglichst eine Maschinenstundensatzrechnung (MSR) verwenden. Die Maschinenstundensatzrechnung ist eine Weiterentwicklung der klassischen Zuschlagskalkulation.... mehr lesenVideo-Tutorial: Stundensatzkalkulation (Jörgen Erichsen)

Die Stundensatzkalkulation ist das Rückgrat jeder Unternehmensplanung in Bezug auf Personalkosten. Was muss meine Dienstleistung oder mein Produkt eigentlich kosten, damit ich am Ende Gewinn erziele? Vor dieser Frage stehen vor allem Gründer regelmäßig. Aber auch etablierte Unternehmen sollten... mehr lesenControllers Trickkiste: Mehrstufige Lohnerhöhungen analysieren (Dr. Peter Hoberg)

Die Lohnverhandlungen im November 2022 standen unter ungewöhnlichen Vorzeichen, da einmal die Inflation wesentlich gestiegen war (bis zu 10 %) und andererseits die Regierung eine Steuerfreiheit und Sozialabgabenfreiheit für Inflationsausgleichszahlungen bis zu einmalig 3.000 € ermöglicht hatte.... mehr lesenPreiserhöhungen bei Inflation (Dr. Peter Hoberg)

Durch die russische Aggression gegen die Ukraine sind die Rohstoffmärkte empfindlich getroffen worden. Teilweise – wie etwa beim Gas – müssen dreistellige Preiserhöhungen verkraftet werden. Für die Unternehmen war es in der ersten Phase wichtig, überhaupt die wichtigsten Rohstoffe und Zukaufteile... mehr lesenAuftragserfolgssimulation – Praxisbeispiel mit EXCEL-Arbeitshilfe (Jörgen Erichsen)

Viele Unternehmen, die Aufträge für Kunden erledigen, müssen im Vorfeld ein konkretes Angebot erstellen und vor allem den Preis verbindlich zusagen. Dabei kann es zwischen Angebotsabgabe und Auftragserledigung dazu kommen, dass die auftragsspezifischen Kosten steigen. Lässt sich der Preis für... mehr lesenProzesskostenrechnung für KMU – mit EXCEL-Arbeitshilfe (Jörgen Erichsen)

Kostenrechnung und Kalkulation dienen dazu, die Preise von Produkten, Stunden oder Aufträgen zu berechnen. In der Praxis dominieren nach wie vor klassische Vollkostensysteme wie Zuschlags- oder Maschinenstundensatzrechnung. Hintergrund ist u.a., dass die Verfahren leicht zu verstehen und schnell an... mehr lesenKalkulationsschema – Übersicht ausgewählter Preiskalkulations-Methoden (Jörgen Erichsen)

Die Preisberechnung für Produkte, Dienstleistungen, Stunden oder Aufträge ist eine der wichtigsten Aufgaben für alle Unternehmer. Nur so wissen sie, ob man mit den verlangten Preisen einen ausreichenden Gewinn erzielen kann und bei welchen Produkten es sich lohnt, mehr zu verkaufen. Für die Preisberechnung... mehr lesenVideo-Tutorial: Die lineare Kostenfunktion (Prof. Dr. Ursula Binder)

Gegen die Anwendung des Konzepts der linearen Kostenfunktion in der Unternehmenspraxis gibt es diverse Vorbehalte und Widerstände. Während die einen (fälschlich) behaupten, sie sei nur ein theoretisches Konzept, das für die Praxis nicht geeignet sei, befassen sich andere gar nicht erst damit, weil... mehr lesenVideo-Tutorial: Kalkulation in der Praxis von KMU (Prof. Dr. Ursula Binder)

Kosten- und Preiskalkulationen sind nicht nur für KMU eine existenziell wichtige Grundlage zur erfolgreichen Steuerung ihres Geschäftsbetriebes. Aber speziell in KMU fehlen meist die Ressourcen (fachlicher und/oder zeitlicher Art), um dieses wichtige Steuerungsinstrument erfolgreich einzusetzen.... mehr lesenAnteilprobleme in der Deckungsbeitragsrechnung und im Ergebnis (Dr. Peter Hoberg)

Wenn der erfahrene Controller Zahlen vorgelegt bekommt, hat er – hoffentlich – sofort den Reflex, ihre Plausibilität zu überprüfen. Das ist auch gut so, weil nur zutreffende Daten eine tragfähige Grundlage für Analyse und Entscheidungen darstellen. Es existieren fast unzählig viele Fehlermöglichkeiten... mehr lesenPreispolitik bei steigenden Kosten - Preiserhöhungen ohne Preiserhöhungen (Dr. Peter Hoberg)

Die Preise haben eine überragende Bedeutung für die Gewinne der Unternehmen. Dies gilt für beide Richtungen. Insofern sollten die Unternehmen im Wettbewerbsumfeld sorgfältig analysieren, wie sich eventuelle Preisänderungen auswirken würden. Die Controller sind immer dann besonders gefordert,... mehr lesenVideo-Tutorial: Kalkulatorische Zinsen (Dr. Ursula Binder)

Unternehmen, die Kapitalgeber suchen, müssen potentiellen Investoren Anreize schaffen, ihr Geld ausgerechnet in diesem Unternehmen anzulegen. Solche Anreize bestehen z.B. in der durch die Beteiligung zu erwartenden Rendite, die durch Auszahlung einer Dividende und/oder einen Wertzuwachs der Beteiligung... mehr lesenVideo-Tutorial: Kalkulatorische Abschreibungen (Dr. Ursula Binder)

Kalkulatorische Abschreibungen werden im internen Rechnungswesen / Controlling häufig in anderer Höhe angesetzt als die bilanziellen Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Da für bilanzielle Abschreibungen gesetzliche Vorgaben einzuhalten sind, diese aber gleichzeitig für die legale... mehr lesenVideo-Tutorial: Bewertung des Verbrauchs (Prof. Dr. Ursula Binder)

Für Produktionsunternehmen stellen die Materialkosten in der Regel einen großen Teil der gesamten Kosten des Unternehmens dar. Daher spielen sie für die Unternehmenssteuerung eine wesentliche Rolle. Um Materialkosten vollständig und in der richtigen Höhe zu erfassen, ist es notwendig, sowohl den... mehr lesenKundenwertanalyse – Wie profitabel ist ein Kunde wirklich? (Jörgen Erichsen)

Jeder Unternehmer möchte seinen Kunden möglichst alle Wünsche erfüllen. Doch die Beschäftigung und das Hinterfragen von Kundenwünschen kostet Zeit und verursacht Arbeit. Und oft ist es in der verfügbaren Zeit nicht möglich, sich um alle Kundenanliegen gleichermaßen zu kümmern. Es müssen... mehr lesenVideo-Tutorial: Methoden zur Verbrauchserfassung - Materialkosten (Prof. Dr. Ursula Binder)

Für Produktionsunternehmen stellen die Materialkosten in der Regel einen großen Teil der gesamten Kosten des Unternehmens dar. Daher spielen sie für die Unternehmenssteuerung eine wesentliche Rolle. Um Materialkosten vollständig und vor allem periodengerecht zu erfassen, ist es notwendig, sowohl... mehr lesenVideo-Tutorial: 4 Begriffepaare für erfolgreiches Controlling (Prof. Dr. Ursula Binder)

Das betriebliche Rechnungswesen hat u.a. die Aufgabe, das betriebliche Geschehen für die unterschiedlichen Stakeholder des Unternehmens transparent zu machen und dabei auch die verschiedenen Sichtweisen der Stakeholder zu berücksichtigen. So interessiert den Gesetzgeber und das Finanzamt u.a.... mehr lesenGeldvermögen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Das Geldvermögen eines Unternehmens besteht aus dem Kassenbestand zuzüglich der Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten mehr lesenZweckaufwand (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Wenn vom Gesamtaufwand einer Periode der neutrale Aufwand dieser Periode subtrahiert wird, erhält man den sog. Zweckaufwand, der auch als ordentlicher Aufwand bezeichnet wird. Der Zweckaufwand enthält also keine außerordentlichen, keine periodenfremden und keine betriebsfremden Aufwendungen. ... mehr lesenZuschlagssatz (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Im Betriebsabrechnungsbogen wird für jede Hauptkostenstelle ein Zuschlagssatz gebildet, indem die Gemeinkosten der Hauptkostenstellen auf eine Zuschlagsgrundlage bezogen werden. Die Zuschlagsgrundlagen in den Kostenbereichen sind: Kostenbereich Zuschlagsgrundlage ... mehr lesenVorläufiger Verkaufspreis (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Der vorläufige Verkaufspreis wird im Rahmen der Angebotskalkulation ermittelt und ist die Summe aus Selbstkosten und Gewinnzuschlag. mehr lesenVerbrauchsfolgeverfahren (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Zur Bewertung gleichartiger Gegenstände des Vorratsvermögens kann unterstellt werden, dass diese in einer bestimmten Folge verbraucht oder veräußert werden. Z. B. kann bei auf Halde liegender Kohle unterstellt werden, dass die zuletzt hinzugefügte Kohle auch zuerst wieder verbraucht wird (LIFO-Verfahren... mehr lesenUnternehmensergebnis (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter dem Unternehmensergebnis versteht man die in der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelte Differenz zwischen Ertrag und Aufwand. Für die Kostenrechnung hat nicht das Unternehmensergebnis, sondern das Betriebsergebnis zentrale Bedeutung. mehr lesenRohgewinn (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Rohgewinn versteht man in Handelsbetrieben die Differenz zwischen Verkaufspreis (ohne MWST) und Einkaufspreis (ohne MWST). mehr lesenRestwertrechnung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Die Restwertrechnung ist ein Kalkulationsverfahren bei der Kuppelproduktion, welches angewandt wird, wenn ein Hauptprodukt und mehrere Nebenprodukte beim Produktionsprozess entstehen. Die Herstellkosten des Hauptprodukts werden ermittelt, indem von den Herstellkosten für alle Produkte die Nettoerlöse... mehr lesenRestgemeinkosten (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Im Zusammenhang mit der Maschinenstundensatzrechnung sind die Fertigungsgemeinkosten in maschinenabhängige (z. B. kalk. AfA, Energieverbrauch, Reparaturen usw.) und maschinenunabhängige Fertigungsgemeinkosten (z. B. Hilfslöhne, Gehälter, Sozialkosten) aufzuteilen. Die maschinenunabhängigen Fertigungsgemeinkosten... mehr lesenProzessgliederungsprinzip (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Prozessgliederungsprinzip versteht man den Aufbau eines Kontenrahmens, bei dem die Kontenklassen in der Reihenfolge angeordnet sind, in denen sich der Produktionsprozess vollzieht. Der Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie ist nach dem Prozessgliederungsprinzip aufgebaut, während der... mehr lesenPrimärkosten (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Im Rahmen der Kostenstellenrechnung bezeichnet man als Primärkosten die Kosten, die in der Kostenstelle selbst entstanden sind. Im Gegensatz hierzu spricht man von Sekundärkosten, wenn Kosten nicht in der Kostenstelle selbst entstanden sind, sondern auf die Kostenstelle umgelegt wurden. Beispiel... mehr lesenEinkreissystem (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Wird die Kostenrechnung vollständig in das Kontensystem der Finanzbuchhaltung integriert, so spricht man vom Einkreissystem oder Monismus. Im Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie (GKR) sind die Kontenklassen 5 und 6 frei für Konten der Kostenstellenrechnung und in der Klasse 7 kann die Kostenträgerrechnung... mehr lesenMischkosten (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Mischkosten versteht man Kostenarten, die sowohl fixe wie variable Anteile enthalten. So zählt beispielsweise die Kostenart "Energie" zu den Mischkosten, da sie sich aus Grundgebühr (fix) und einem verbrauchsabhängigen Anteil (variabel) zusammensetzt. mehr lesenKostenüberdeckung und -unterdeckung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Liegen die Normalkosten (Sollkosten) über den Istkosten , spricht man von Kostenüberdeckung. Liegen die Normalkosten (Sollkosten) unter den Istkosten , spricht man von Kostenunterdeckung. mehr lesenKostenfunktion (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Eine Kostenfunktion gibt den Zusammenhang zwischen produzierten Mengen (x) und den dabei entstehenden Kosten (K) wieder. Man kann eine Kostenfunktion mathematisch als Gleichung formulieren oder grafisch darstellen. Mathematisch: K = Kf + kv * x (lineare Kostenfunktion) K = Gesamtkosten ... mehr lesenKostenauflösung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Kostenauflösung ist eine Methode der Zerlegung der Gesamtkosten eines Unternehmens, eines Kostenbereichs oder einer Kostenstelle in beschäftigungsabhängige (variable) und beschäftigungsunabhängige (fixe) Kosten. mehr lesenKalkulationszuschlag (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Kalkulationszuschlag versteht man das prozentuale Verhältnis zwischen Rohgewinn und Einkaufspreis. Ein Kalkulationszuschlag wird bei der Kalkulation in Handelsbetrieben ermittelt. mehr lesenGrenzerlös (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Grenzerlös versteht man den Erlöszuwachs, der entsteht, wenn eine zusätzliche Einheit verkauft wird. Der Grenzerlös entspricht dem Preis der letzten verkauften Einheit. mehr lesenIterationsverfahren (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Das Iterationsverfahren ist ein Verfahren zur Umlage der allgemeinen Kostenstellen auf die Hauptkostenstellen, bei dem im Gegensatz zum Stufenleiterverfahren die Leistungsbeziehungen der allgemeinen Kostenstellen untereinander berücksichtigt werden. mehr lesenIstbeschäftigung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Istbeschäftigung versteht man den tatsächlichen Beschäftigungsgrad (Vergangenheitswert). Zu Kostenkontrollzwecken wird in der Plankostenrechnung die Istbeschäftigung mit der Basisplanbeschäftigung (Zukunftswert, vorher geplanter Beschäftigungsgrad) verglichen. Weicht die Istbeschäftigung... mehr lesenInstandhaltungsfaktor (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Begriff aus der Maschinenstundensatzrechnung. Der Instandhaltungsfaktor gibt an, welcher Teil der Wiederbeschaffungskosten einer Maschine für Instandhaltung anzusetzen ist. Ein Instandhaltungsfaktor von 0,15 besagt, dass 15 % der Wiederbeschaffungskosten jährlich für Instandhaltung aufzuwenden sind.... mehr lesenHilfslöhne (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Hilfslöhne sind im Gegensatz zu Fertigungslöhnen Gemeinkosten, die den Kostenträgern nicht direkt zurechenbar sind. Zu den Hilfslöhnen zählen beispielsweise das Entgelt für Putzkolonnen, Pförtner usw. mehr lesenGewinn (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Gewinn versteht man in der Kostenrechnung die Differenz zwischen Erlösen und Kosten (G = E - K). mehr lesenErtragsgesetzliche Kostenfunktion (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Bei einer ertragsgesetzlichen Kostenfunktion steigen die Kosten zunächst mit abnehmenden Zuwachsraten, also degressiv. Ab einer bestimmten Ausbringungsmenge steigen die Kosten dann mit zunehmenden Zuwachsraten. Die Stelle der ertragsgesetzlichen Kostenfunktion, an der die degressive in eine progressive... mehr lesenErlöse (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Der Erlös, der mit einem Produkt erzielt wird, ergibt sich aus der verkauften Menge multipliziert mit dem Preis dieses Produktes (E = p * x). mehr lesenDurschnittswertmethode (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Die Durschnittswertmethode ist ein Verfahren zur Ermittlung der Höhe der kalkulatorischen Zinsen nach der folgenden Formel: AK × kalk. Zinssatz = Betrag der kalk. Zinsen 2 100 AK = Anschaffungskosten ... mehr lesenZweikreissystem (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Werden Finanzbuchhaltung und die Kostenrechnung organisatorisch getrennt durchgeführt, so bezeichnet man dieses System als Zweikreissystem oder Dualismus. mehr lesenDeckungsbeitragssatz (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Der Deckungsbeitragssatz (Deckungsbeitragsrate) gibt an, wie viel Prozent des Marktpreises eines Produktes zur Deckung der Fixkosten verbleiben Stückdeckungsbeitrag × 100 = Deckungsbeitragssatz Preis mehr lesenBezugsnebenkosten (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Bezugsnebenkosten versteht man die neben dem an den Verkäufer zu entrichtenden Preis anfallenden Nebenkosten, wie z. B.: - Speditionskosten bzw. Frachtkosten - Transportversicherungen - Verpackungskosten - Porto - Mindermengenzuschläge mehr lesenBetriebsstoffe (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Betriebsstoffe werden bei der Produktion verbraucht, gehen aber nicht in das Produkt ein, wie z.B. Schmierstoffe für Maschinen, Energie. Man unterscheidet: - Rohstoffe - Hilfsstoffe - Betriebsstoffe mehr lesenBetriebsoptimum (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Betriebsoptimum versteht man die Ausbringungsmenge, bei der die Stückkosten am geringsten sind. Bei linearer und degressiver Gesamtkostenfunktion liegt das Betriebsoptimum betriebswirtschaftlich betrachtet an der Kapazitätsgrenze, während bei progressivem und ertragsgesetzlichem Gesamtkostenverlauf... mehr lesenStichwort: Betriebsnotwendiges Vermögen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Das betriebsnotwendige Vermögen erhält man, indem vom Gesamtvermögen (Summe der Aktiva) eines Unternehmens die nicht betriebsnotwendigen Teile subtrahiert werden. Nicht betriebsnotwendig können z. B. spekulativ gehaltene Grundstücke, Beteiligungen an anderen Unternehmen oder Aktien anderer Unternehmen... mehr lesenStichwort: Betriebsminimum (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Die kurzfristige Preisuntergrenze, also der Marktpreis, bei dem die variablen Stückkosten gerade noch gedeckt sind (p = kv), wird auch als Betriebsminimum bezeichnet. mehr lesenStichwort: Betriebsfremder Aufwand (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Betriebsfremder Aufwand ist Aufwand, der in keinem Zusammenhang mit dem Betriebszweck steht. Beispiel: Ein Möbelhersteller macht Spekulationsverluste an der Börse. Betriebsfremder Aufwand zählt zum neutralen Aufwand. mehr lesenBetriebliches Rechnungswesen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter betriebliches Rechnungswesen fasst man alle Verfahren zusammen, deren Aufgabe es ist, alle im Betrieb auftretenden Geld- und Leistungsströme mengen- und wertmäßig zu erfassen und zu überwachen. Damit erfüllt das Rechnungswesen zwei Hauptfunktionen: - Dokumentationsfunktion -... mehr lesenStichwort: Basisplanbeschäftigung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Basisplanbeschäftigung versteht man in der Plankostenrechnung den zukünftig geplanten Beschäftigungsgrad. mehr lesenBarverkaufspreis (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Der Barverkaufspreis wird im Rahmen der Angebotskalkulation ermittelt und ergibt sich aus dem folgenden Schema: Selbstkosten + Gewinnzuschlag = vorläufiger Verkaufspreis + Vertreterprovision = Barverkaufspreis + Skonto... mehr lesenBareinkaufspreis (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Bareinkaufspreis versteht man den Preis, den der Käufer nach Abzug von Rabatten und Skonti an den Verkäufer zu entrichten hat. Der Bareinkaufspreis kann nach folgendem Schema ermittelt werden: Listeneinkaufspreis - Rabatt = Zieleinkaufspreis ... mehr lesenAuszeichnungspreis (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Erhöht man den Listenverkaufspreis um den jeweils gültigen Mehrwertsteuersatz, so erhält man den Auszeichnungspreis. Dies ist der Preis, mit dem ein Händler seine Ware im Schaufenster auszeichnen würde. mehr lesenKundenanzahlung (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Eine Kundenanzahlung ist eine Vorauszahlung des Auftraggebers an den Lieferanten einer Leistung. Kundenanzahlungen sind üblich beim Hausbau und in der Investitionsgüterindustrie. Solange die Leistung nicht erbracht ist, hat der Lieferant die Kundenanzahlung als Verbindlichkeit zu passivieren. mehr lesenAngebotspreis (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Der Angebotspreis wird im Rahmen der Angebotskalkulation ermittelt und ergibt sich aus dem folgenden Schema: Selbstkosten + Gewinnzuschlag = vorläufiger Verkaufspreis + Vertreterprovision = Barverkaufspreis + Skonto... mehr lesenAngebotskalkulation (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Angebotskalkulation versteht man die Festlegung des Preises, zu dem ein Produkt dem Kunden angeboten wird. Wird bei der Angebotskalkulation von den in der Kostenrechnung ermittelten Selbskosten ausgegangen und dann der Angebotspreis ermittelt, so spricht man von progressiver Angebotskalkulation... mehr lesenAbzugskapital (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Abzugskapital versteht man diejenigen Fremdkapitalbeträge, die einem Unternehmen zinslos zur Verfügung stehen. Wird das Abzugskapital vom betriebsnotwendigen Vermögen subtrahiert, so erhält man das betriebsnotwendige Kapital als Grundlage für die Bestimmung der kalkulatorischen Zinsen. ... mehr lesenAbschlussgliederungsprinzip (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Unter Abschlussgliederungsprinzip versteht man die Einteilung der Kontenklassen im Kontenrahmen nach der Reihenfolge, in der die Bilanz- und G+V-Positionen aufgebaut sind (§ 266 und 275 HGB). Nach dem Abschlussgliederungsprinzip ist der Industriekontenrahmen (IKR) aus dem Jahr 1971 aufgebaut, dem... mehr lesenAbschreibungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Als Abschreibung bezeichnet man Verfahren, mit denen die Wertminderung langlebiger Anlagegüter einer Unternehmung als Aufwand in der Finanzbuchhaltung (bilanzielle Abschreibungen) oder als Kosten in der Kostenrechnung (kalkulatorische Abschreibungen) in den einzelnen Rechnungsperioden erfasst und... mehr lesenKostenrechnung: Klausuraufgaben für Bilanzbuchhalter (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie typische Klausuraufgaben zur Kostenrechnung. Klausuraufgaben Auf dieser Seite werden Übungsklausuren im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellungen entspricht den Anforderungen der... mehr lesenKalkulation im Handel: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Kalkulation im Handel". Aufgabe 12.1.1 a) Ein PC-Händler bezieht einen Laptop zum Listeneinkaufspreis von 500 €. Der Großhändler gewährt 20 % Rabatt. Bezugskosten fallen nicht an.... mehr lesenKalkulation im Handel: Lösung Aufgabe 12.1.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Kalkulation im Handel": Lösung zur Aufgabe 12.1.1 zu a) Listenverkaufspreis 500,00 500,00 – Lieferantenrabatt 20 % 100,00 = ... mehr lesenProzesskostenrechnung: Lösung Aufgabe 11.5.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Prozesskostenrechnung": Lösung zur Aufgabe 11.5.1 1. Aufgabe Unter einem lmi–Prozess versteht man einen Prozess, dessen Arbeitsergebnis quantifizierbar ist. Ein lmi–Prozess ist ein leistungsmengeninduzierter Prozess, dessen Kosten von der Häufigkeit bestimmter... mehr lesenProzesskostenrechnung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Prozesskostenrechnung". Aufgabe 11.5.1 Ein Betrieb führt die Kostenrechnung auf Prozesskostenbasis durch. Für die Kostenstelle Arbeitsvorbereitung wurden folgende Kosten ermittelt: Gesamtkosten:... mehr lesenKurzfristige Erfolgsrechnung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Kurzfristige Erfolgsrechnung". Aufgabe 10.4.1 In einem Unternehmen wurden im abgelaufenen Monat folgende Kosten und Leistungsinformationen für ein Projekt festgehalten: ... mehr lesenKurzfristige Erfolgsrechnung: Lösung Aufgabe 10.4.2 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Kurzfristige Erfolgsrechnung": Lösung zur Aufgabe 10.4.2 a. Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis Erlöse 119.940 – Minderung 9.000 = Leistung... mehr lesenKurzfristige Erfolgsrechnung: Lösung Aufgabe 10.4.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Kurzfristige Erfolgsrechnung": Lösung zur Aufgabe 10.4.1 Zunächst muss die Lagerbestandserhöhung um 2.000 Einheiten zu Herstellkosten bewertet werden: HK × Bestandsmehrung = 45.000 × 2.000... mehr lesenMengen- und Preisabweichung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Mengen- und Preisabweichung". Aufgabe 9.6.1 Das Produkt X beansprucht eine voraussichtliche Bearbeitungszeit von 12 Minuten pro Stück durch den Mitarbeiter M. Vor der Aufnahme der Produktion... mehr lesenDer Variator: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Der Variator". Aufgabe 9.5.1 Die Kostenhöhe bei der Planbeschäftigung von 100 % beträgt für eine Kostenart 65.000 €. Der Variator hat einen Wert von 6. Wie hoch sind die Sollkosten bei... mehr lesenMengen- und Preisabweichung: Lösung Aufgabe 9.6.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Mengen– und Preisabweichung": Lösung zur Aufgabe 9.6.1 Erinnern wir uns zunächst an die Formeln zur Bestimmung von Preis– und Mengenabweichung: Istmenge bei Istbeschäftigung × Planpreis – Istmenge... mehr lesenDer Variator: Lösung Aufgabe 9.5.3 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Der Variator": Lösung zur Aufgabe 9.5.3 1. Aufgabe: Kp = 10.000 + 5 × 18.000 = 100.000 Kv = 90.000 V = Kv × 10 = 90.000 ... mehr lesenDer Variator: Lösung Aufgabe 9.5.2 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Der Variator": Lösung zur Aufgabe 9.5.2 Ks = 3.000 × (1 – 0,2 × 0,7) = 3.000 × 0,86 = 2.580 VA = 2.580 – 2.700 = – 120 Zurück zur Aufgabe >> mehr lesenDer Variator: Lösung Aufgabe 9.5.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Der Variator": Lösung zur Aufgabe 9.5.1 Bei einem Variator von 6 betragen die fixen und variablen Kosten: Kf = 65.000 × 0,4 = 26.000 Kv = 65.000 × 0,6 = 39.000 kv = 390 Die Sollkosten bei einem Beschäftigungsgrad von 70 %: Ks... mehr lesenVerbrauchsabweichung: Lösung Aufgabe 9.4.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Verbrauchsabweichung": Lösung zur Aufgabe 9.4.1 Ermittlung der Abweichungen bei einem Beschäftigungsgrad von 100 %: Kp(3250) = 52.000 Kf = 13.000 Kv = 39.000 kf = 13.000 ... mehr lesenBeschäftigungsabweichung: Lösung Aufgabe 9.3.3 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Beschäftigungsabweichung": Lösung zur Aufgabe 9.3.3 Wenn der PKVS 5 € beträgt, betragen die verr. Kp bei Istbeschäftigung: verr Kp(800) = 5 × 800 = 4.000 Die Sollkosten liegen 400 € über den verrechneten Plankosten, weil eine negative... mehr lesenBeschäftigungsabweichung: Lösung Aufgabe 9.3.2 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Beschäftigungsabweichung": Lösung zur Aufgabe 9.3.2 Wenn die Basisplanbeschäftigung mit 80 % angegeben ist, so bedeutet dies, dass eine Kapazitätsauslastung von 80 % geplant ist. Es kann nun ein Prozent wie eine Outputeinheit behandelt werden. Wenn 40 ... mehr lesenBeschäftigungsabweichung: Lösung Aufgabe 9.3.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Beschäftigungsabweichung": Lösung zur Aufgabe 9.3.1 Zur Berechnung der Beschäftigungsabweichung benötigt man die Sollkosten und die verrechneten Plankosten jeweils bei Istbeschäftigung. Die Sollkosten bei Istbeschäftigung können mithilfe der Kostenfunktion... mehr lesenGrundbegriffe der Plankostenrechnung: Lösung Aufgabe 9.2.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Grundbegriffe der Plankostenrechnung": Lösung zur Aufgabe 9.2.1 - Istbeschäftigung - Basisplanbeschäftigung - Plankosten - Beschäftigungsabweichung - Fixkosten - verrechnete Plankosten - Sollkosten Zurück zur Aufgabe >> mehr lesenVerbrauchsabweichung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Verbrauchsabweichung". Aufgabe 9.4.1 Eine Maschine liefert bei 100 %-tiger Kapazitätsauslastung 3.250 Maschinenstunden im Monat. Die Plankosten belaufen sich auf 52.000 €, davon 39.000 €... mehr lesenBeschäftigungsabweichung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgaben zum Kapitel "Beschäftigungsabweichung". Aufgabe 9.3.1 Bei Basisplanbeschäftigung von 500 Produkteinheiten betragen die Plankosten 10.000 €, davon sind 4.000 € fix. Die Istbeschäftigung beläuft sich jedoch... mehr lesenGrundbegriffe der Plankostenrechnung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Grundbegriffe der Plankostenrechnung". Aufgabe 9.2.1 Wie bezeichnet man in der Plankostenrechnung die Größen, die in der folgenden Abbildung durch die Ziffern 1 - 7 gekennzeichnet sind? ... mehr lesenMehrstufige Deckungsbeitragsrechnung: Lösung Aufgabe 8.10.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung": Lösung zur Aufgabe 8.10.1 1. Ermittlung Betriebsergebnis altes Produktionsprogamm Erzeugnisse A B C D Erlös 41.860 ... mehr lesenBreak-Even-Analyse: Lösung Aufgabe 8.6.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Break-Even-Analyse": Lösung zur Aufgabe 8.6.1 Bei linearem Kostenverlauf sind die Grenzkosten gleich den variablen Stückkosten. Der Stückdeckungsbeitrag bis einschl. 15.000 Outputeinheiten beträgt also: P – kv = 17 – 12 = 5 Der Gesamtdeckungsbeitrag... mehr lesenZusatzauftrag: Lösung Aufgabe 8.5.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Zusatzauftrag": Lösung zur Aufgabe 8.5.1 1. Beschäftigungsgrad Beschäftigungsgrad = tatsächliche Besch. × 100 = 10.000 × 100 = 83,33 % ... mehr lesenKostenauflösung: Lösung Aufgabe 8.3.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgabe zum Kapitel "Kostenauflösung": Lösung zur Aufgabe 8.3.1 1. Ermittlung Break–Even–Menge und Break–Even–Umsatz Vor der Durchführung einer Break–Even–Analyse muss die Kostenfunktion bekannt sein, es müssen also fixe und variable Kosten bestimmt werden. Anhand... mehr lesenMehrstufige Deckungsbeitragsrechnung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung". Aufgabe 8.10.1 Ein Unternehmen stellt die Produkte A, B, C und D her. Aus der Kostenrechnung sind die folgenden Daten bekannt: Erzeugnisse... mehr lesenZusatzauftrag: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgabe zum Kapitel "Zusatzauftrag". Aufgabe 8.5.1 Ein Unternehmen produziert und verkauft 10.000 Einheiten des Produktes A zu einem Marktpreis von 6,50 €. Bei dieser Outputmenge betragen die gesamten Stückkosten... mehr lesenKostenauflösung: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgaben zum Kapitel "Kostenauflösung". Aufgabe 8.3.1 In einem Unternehmen werden im Januar 16.000 und im Februar 20.000 Einheiten vom Produkt x hergestellt. Die maximal mögliche Produktion liegt pro Monat bei 22.000... mehr lesenAngebotskalkulation: Lösung Aufgabe 7.3.2 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgaben zum Kapitel "Angebotskalkulation": Lösung zur Aufgabe 7.3.2 Vorkalkulation Material 230,00 MGK 6 % 13,80 FL 16 × 16,5 264,00 FGK 160 % 422,40 ... mehr lesenAngebotskalkulation: Lösung Aufgabe 7.3.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgaben zum Kapitel "Angebotskalkulation": Lösung zur Aufgabe 7.3.1 MEK 200,00 MGK 30,00 FEK 200,00 FGK 400,00 HK 830,00 ... mehr lesenAngebotskalkulation: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Kostenrechnung. Im folgenden finden Sie die Aufgaben zum Kapitel "Angebotskalkulation". Aufgabe 7.3.1 Ein Unternehmen stellt das Produkt A unter Einsatz hochwertiger Materialien zu einem Verkaufspreis von 1.200 € her. Aufgrund von Konkurrenzangeboten zu einem... mehr lesenMaschinenstundensatz: Lösung Aufgabe 6.3.3 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgaben zum Kapitel "Maschinenstundensatz": Lösung zur Aufgabe 6.3.3 Ermittlung der Maschinenstundensätze: A B C AfA 10.000 12.000 8.000 Zinsen... mehr lesenMaschinenstundensatz: Lösung Aufgabe 6.3.2 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgaben zum Kapitel "Maschinenstundensatz": Lösung zur Aufgabe 6.3.2 1. + 2. Bestimmung der Maschinenstundensätze und der Zuschlagsätze: Die Restfertigungsgemeinkosten der Fertigungsstellen A und B ergeben sich durch Addition der Hilfslöhne, Gehälter und Sozialabgaben. Die... mehr lesenMaschinenstundensatz: Lösung Aufgabe 6.3.1 (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)

Lösung der Aufgaben zum Kapitel "Maschinenstundensatz": Lösung zur Aufgabe 6.3.1 Kosten fix variabel AfA 180.000 Zinsen 42.000 Bedienung... mehr lesenMaschinenstundensatz: Aufgaben und Lösungen (Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf)