![BAB: Umlageverfahren bei allgemeinen Kostenstellen]()

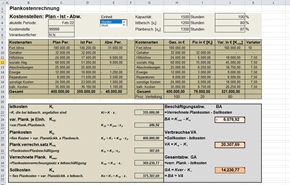

Sind nur z.B. nur vier Hauptkostenbereiche im

BAB enthalten und sind diese auch nicht weiter untergliedert, handelt es sich um einen so genannten

einfachen einstufigen BAB. Wird mindestens ein Kostenbereich in weitere

Kostenstellen gegliedert, so spricht man von einem

erweiterten einstufigen BAB. Beispielsweise lässt sich der Bereich Fertigung unterteilen in die Kostenstellen Schlosserei, Dreherei, Schreinerei usw..

Werden neben den Hauptkostenstellen auch allgemeine und Hilfskostenstellen umgelegt, so spricht man von einem

mehrstufigen BAB. Dies hängt damit zusammen, dass die Verteilung der Kosten in Abhängigkeit von der Art der Kostenstellen in mehreren Stufen erfolgt.

Beim

mehrstufigen BAB werden zunächst die Kosten der

allgemeinen Kostenstellen auf alle anderen, also auf

Haupt- und Hilfskostenstellen umgelegt. Im nächsten Schritt werden dann die Kosten der Hilfskostenstellen auf die Fertigungshauptstellen verteilt.

Sind in einem Unternehmen

allgemeine Kostenstellen umzulegen, so können hierfür die vier im Folgenden an Hand eines Beispiels beschriebenen Verfahren herangezogen werden. Da nun häufiger die Begriffe

Primär- und Sekundärkosten benutzt werden, seien diese kurz erläutert:

Unter

Primärkosten versteht man diejenigen Kosten, die in der Kostenstelle selbst entstanden sind. Im Gegensatz dazu spricht man von

Sekundärkosten, wenn auf eine Kostenstelle Kosten einer anderen Kostenstelle umgelegt werden.

Das

Gehalt des Fertigungsleiters stellt beispielsweise für die Kostenstelle Fertigung Primärkosten dar. Benutzt dieser Fertigungsleiter jedoch ein Fahrzeug der Kostenstelle Fuhrpark, so werden die hierfür in der Kostenstelle Fuhrpark entstandenen Kosten (also Primärkosten für die Kostenstelle Fuhrpark) auf die Fertigungsstelle umgelegt (also Sekundärkosten für die Kostenstelle Fertigung).

Anhand der Daten des folgenden

Beispiels werden die vier Umlageverfahren von allgemeinen Kostenstellen erläutert:

In einem Unternehmen sind zur Erfassung und Verrechnung der innerbetrieblichen Leistungen neben den Hauptstellen (K) auch die allgemeinen Kostenstellen (A) eingerichtet.

Für die Kostenstellen gelten folgende

Primärkosten:

|

Kostenstelle

|

Primärkosten

|

|

A1

|

10.000

|

|

A2

|

20.000

|

|

K1

|

100.000

|

|

K2

|

200.000

|

Zu ermitteln sind die

Sekundärkosten von K1 und K2, wenn

|

|

Kst

|

LE

|

|

A1 400 Leistungseinheiten herstellt, wovon

|

A2

|

50

|

|

|

K1

|

150

|

|

|

K2

|

200

|

|

A2 1.000 Leistungseinheiten herstellt, wovon

|

A1

|

200

|

|

|

K1

|

300

|

|

|

K2

|

500

|

bezogen haben.

Die vier möglichen

Umlageverfahren werden nun anhand dieses Beispiels vorgestellt.

- Stufenleiterverfahren

- Iterationsverfahren

- Block- oder Anbauverfahren

- Mathematisches Verfahren

1. Stufenleiterverfahren

Die allgemeinen Kostenstellen müssen im BAB immer in den ersten Spalten dargestellt werden. Sie stehen also vor den Haupt-, und sofern vorhanden, den Hilfskostenstellen.

Beim

Stufenleiterverfahren werden die Primärkosten der ersten allgemeinen Kostenstelle (die allgemeine Kostenstelle, die im BAB am weitesten links steht) auf alle weiteren Kostenstellen entsprechend dem vorgegebenen Verhältnis verteilt. Dann erfolgt die Umlage der nächsten allgemeinen Kostenstelle auf alle nachfolgenden Kostenstellen usw.

Die

Primärkosten der allgemeinen Kostenstellen werden also immer nur

nach rechts weiterverrechnet. Nicht berücksichtigt werden also Leistungen, die z.B. von A2 an A1 abgegeben werden. Das Verfahren ist dadurch ungenauer, aber wirtschaftlicher in der Durchführung als andere Verfahren.

Bei der Umlage 1 werden die Kosten von A1 im Verhältnis 50 : 150 : 200 auf die empfangenden Kostenstellen umgelegt. Bei der Umlage 2 werden die Kosten im Verhältnis 300 : 500 auf die Hauptkostenstellen umgelegt. Dass auch A1 von A2 Leistungen empfängt, bleibt unberücksichtigt.

2. Iterationsverfahren

Bei diesem Verfahren werden die Kosten der allgemeinen Kostenstellen mit Hilfe eines

Näherungsverfahrens auf die Hauptkostenstellen umgelegt. Hierbei wird die

gegenseitige Leistungsinanspruchnahme der allgemeinen Kostenstellen untereinander berücksichtigt. Dieses Verfahren führt zu größerer Genauigkeit als das Stufenleiterverfahren, ist jedoch manuell kaum durchführbar.

|

Schlüssel für A1

|

12,5 % A2

|

|

|

27,5 % K1

|

|

|

50,0 % K2

|

|

Schlüssel für A2

|

20,0 % A1

|

|

|

30,0 % K1

|

|

|

50,0 % K2

|

3. Block- oder Anbauverfahren

Beim Block- oder Anbauverfahren werden die Kosten der allgemeinen Kostenstellen durch die

Leistungseinheiten dividiert, die diese an die Hauptkostenstellen abgeben. Auf diese Art ergeben sich Verrechnungssätze pro abgegebener Leistungseinheit. Die auf diese Weise ermittelten Werte werden entsprechend den abgegebenen Leistungen auf die Hauptkostenstellen verteilt. Liefer- und Empfangsbeziehungen der allgemeinen Kostenstellen untereinander bleiben unberücksichtigt. Das Verfahren ist einfach aber ungenau.

A1 gibt an die Hauptkostenstellen 350 Leistungseinheiten ab.

Die Gesamtkosten von A1 belaufen sich auf 10.000 €.

10.000 / 350 = 28,571429

K1 verbraucht 150 Leistungseinheiten, also werden

28,571429 * 150 = 4.286 an Sekundärkosten auf K1 umgelegt.

4. Mathematisches Verfahren

Dieses Verfahren ist das exakteste, verursacht aber auch den größten Rechenaufwand. Beim mathematischen Verfahren, auch als

Gleichungsverfahren bezeichnet, wird für jede allgemeine Kostenstelle eine Gleichung aufgestellt. Auf der linken Seite der Gleichung werden die von dieser Kostenstelle produzierten Leistungseinheiten dargestellt, während die rechte Seite der Gleichung die primären und sekundären Kosten enthält, die in der Kostenstelle entstanden sind. Gibt es beispielsweise drei allgemeinen Kostenstellen, so entstehen drei Gleichungen mit ebenso vielen Unbekannten. Damit wird das Gleichungssystem lösbar.

Hier noch einmal die

Liefer- und

Empfangsbeziehungen der Kostenstellen untereinander:

Für die Kostenstellen gelten folgende Primärkosten:

|

Kostenstelle

|

Primärkosten

|

|

A1

|

10.000

|

|

A2

|

20.000

|

|

K1

|

100.000

|

|

K2

|

200.000

|

Zu ermitteln sind die Sekundärkosten von K1 und K2, wenn

|

|

Kst

|

LE

|

|

A1 400 Leistungseinheiten herstellt, wovon

|

A2

|

50

|

|

|

K1

|

150

|

|

|

K2

|

200

|

|

A2 1.000 Leistungseinheiten herstellt, wovon

|

A1

|

200

|

|

|

K1

|

300

|

|

|

K2

|

500

|

bezogen haben.

1. 400 A1 = 10.000 + 200 A2

2. 1.000 A2 = 20.000 + 50 A1

Die Gleichung 1. bringt folgendes zum Ausdruck:

400 Leistungseinheiten der Kostenstelle A1 kosten 10.000 € zuzüglich 200 Leistungseinheiten der Kostenstelle A2. Analoges gilt für die zweite Gleichung. Die Lösung des Gleichungssystems:

A1 = 10.000 / 400 + 200 A2 / 400

A1 = 25 + 0,5 A2

Dies in die Gleichung 2. eingesetzt, ergibt:

1.000 A2 = 20.000 + 50 * (25 + 0,5 A2)

1.000 A2 = 20.000 + 1.250 + 25 A2

975 A2 = 21.250

A2 = 21,80

Dieses Ergebnis wird nun in Gleichung 1 eingesetzt:

400 A1 = 10.000 + 200 * 21,80

400 A1 = 10.000 + 4.360

400 A1 = 14.360

A1 = 35,90

Nun ist bekannt, wie viel eine

Leistungseinheit der Kostenstellen A1 und A2 kosten.

|

|

K1

|

K2

|

|

von A1

|

150 * 35,90 = 5.385

|

200 * 35,90 = 7.180

|

|

von A2

|

300 * 21.80 = 6.540

|

500 * 21,80 = 10.900

|

|

Sekundärkosten

|

11.925

|

18.080

|

Im dargestellten Beispiel wurde von dem sicher ungewöhnlichen Fall ausgegangen, dass die allgemeinen Kostenstellen von ihren hergestellten Leistungen selbst nichts verbrauchen. Eine Kostenstelle Energie wird jedoch selbst auch Strom verbrauchen, die Kostenstelle Fuhrpark wird auch selbst ihre Fahrzeuge nutzen usw. Im folgenden Beispiel wird nun

Eigenverbrauch der Kostenstellen unterstellt.

Für die Kostenstellen gelten folgende Primärkosten:

|

Kostenstelle

|

Primärkosten

|

|

A1:

|

8.560

|

|

A2:

|

6.480

|

|

K1:

|

34.757

|

|

K2:

|

195.411

|

|

K3:

|

33.754

|

Zu ermitteln sind die Sekundärkosten von K1, K2 und K3, wenn

|

|

Kst

|

LE

|

|

A1 600 Leistungseinheiten herstellt, wovon

|

A1

|

20

|

|

|

A2

|

30

|

|

|

K1

|

280

|

|

|

K2

|

220

|

|

|

K3

|

50

|

|

A2 6.000 Leistungseinheiten herstellt, wovon

|

A1

|

600

|

|

|

A2

|

200

|

|

K1

|

2.400

|

|

|

K2

|

1.800

|

|

|

K3

|

1.000

|

bezogen haben.

Für die Kostenstelle A1 ergibt sich nun folgende Gleichung:

600A1 =8.560 + 600A2 + 20A1

Erläuterung: Sämtliche Kosten der Kostenstelle A1 sollen auf die anderen Kostenstellen umgelegt werden. Die anderen Kostenstellen empfangen von A1 nur 580 LE. Der Eigenverbrauch der Kostenstelle A1 erhöht also die auf die anderen Kostenstellen umzulegenden Kosten und ist deshalb in der Gleichung zu addieren. Als Ergebnis muss die Gleichung liefern, was eine LE von 580 LE kostet.

Für die

Kostenstelle A2 wird dann entsprechend folgende Gleichung aufgestellt:

6.000A2 = 6.480 + 30A1 + 200A2

5.800A2 = 6.480 + 30A1

Eine

Leistungseinheit (LE) von A1 kostet also 16,00 €. Dieser Wert kann nun für A1 in die Gleichung 2 eingesetzt werden:

6.000A2 = 6.480 + 200A2 + 30 * 16

5.800A2 = 6.960

A2 = 1,2

Eine Leistungseinheit von A2 kostet 1,20 €.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) ergibt folgende Umlagen und Endkosten:

|

Kosten in €

|

A1

|

A2

|

K1

|

K2

|

K3

|

Summe

|

|

Primäre Gemeinkosten

|

8.560

|

6.480

|

34.757

|

195.411

|

33.754

|

278.962

|

|

ILV A1 (16,00)

|

|

480

|

4.480

|

3.520

|

800

|

9.280

|

|

ILV A2 (1,20)

|

720

|

|

2.880

|

2.160

|

1.200

|

6.960

|

|

Endkosten

|

|

|

42.117

|

201.091

|

35.754

|

278.962

|

Aufgaben zum Kapitel "Umlageverfahren" >>

letzte Änderung E.R.

am 29.09.2024

Autor:

Dipl. Volkswirt Friedrich Schnepf

|

Die WIRTGEN GROUP ist ein international führender Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit. Als starker Teil von John Deere und mit unseren spezialisierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER sowie Werken in Deutschland, Brasilien... Mehr Infos >>

Die WIRTGEN GROUP ist ein international führender Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit. Als starker Teil von John Deere und mit unseren spezialisierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER sowie Werken in Deutschland, Brasilien... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>

Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>

In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>

In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>

Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>

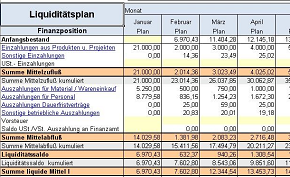

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>