- News

- Forum

- Fachbeiträge

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (89)

- Kostenmanagement (27)

- Konzepte (82)

- Kennzahlen (370)

- Finanzplanung (61)

- Budgetierung (9)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

- Kostenrechnung (412)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (36)

- Investitionsrechnung (73)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (81)

- Excel-Tipps (201)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (20)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (53)

- Softskills (27)

- Sonstiges (17)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

- Marktplatz

- Karriere / Stellenmarkt

- Excel-Vorlagen

- Online-Kurse

- Glossar

Investitionsrechnung - Fachbeiträge Controlling-Portal.de

Leitfaden für Investitionen (Dr. Peter Hoberg)

Richtige Investitionsentscheidungen sind überlebenswichtig für die Zukunft

eines Unternehmens. Sie sind also mit großer Sorgfalt zu treffen, wozu dieser Leitfaden Unterstützung anbieten soll.

Investitionen können wie folgt definiert werden: Einsatz von Gütern,

um in der Zukunft einen Vorteil zu haben. Diese Definition geht über die üblichen Definitionen hinaus, die meistens nur auf Zahlungen abstellen. Aber über die Anschaffungsauszahlungen hinaus können u.a. auch Wirtschaftsgüter (Maschinen, Fahrzeuge usw.), Knowhow und Zeit eingesetzt werden. Als Ergebnis erhält man nicht nur Einzahlungen, sondern auch nicht monetarisierbare Effekte wie z. B. Flexibilität oder Prestige. Die explizite Erwähnung der Zukunft zeigt, dass die Wirkungen immer nur geplant sind. Die tatsächlichen Wirkungen können ganz anders aussehen.

Mit den Verfahren der Investitionsrechnung soll ermittelt werden, ob

a) eine Handlungsmöglichkeit (HM) vorteilhaft ist (absolute Vorteilhaftigkeit)... mehr lesen

Richtige Investitionsentscheidungen sind überlebenswichtig für die Zukunft

eines Unternehmens. Sie sind also mit großer Sorgfalt zu treffen, wozu dieser Leitfaden Unterstützung anbieten soll.

Investitionen können wie folgt definiert werden: Einsatz von Gütern,

um in der Zukunft einen Vorteil zu haben. Diese Definition geht über die üblichen Definitionen hinaus, die meistens nur auf Zahlungen abstellen. Aber über die Anschaffungsauszahlungen hinaus können u.a. auch Wirtschaftsgüter (Maschinen, Fahrzeuge usw.), Knowhow und Zeit eingesetzt werden. Als Ergebnis erhält man nicht nur Einzahlungen, sondern auch nicht monetarisierbare Effekte wie z. B. Flexibilität oder Prestige. Die explizite Erwähnung der Zukunft zeigt, dass die Wirkungen immer nur geplant sind. Die tatsächlichen Wirkungen können ganz anders aussehen.

Mit den Verfahren der Investitionsrechnung soll ermittelt werden, ob

a) eine Handlungsmöglichkeit (HM) vorteilhaft ist (absolute Vorteilhaftigkeit)... mehr lesen

Video-Tutorial: Investitionsrechnung (Dr. Ursula Binder)

Investitionsentscheidungen haben in der Regel langfristige Wirkungen auf

den Unternehmenserfolg. Da die Einschätzung des möglichen Erfolgs eines Investitionsprojektes wesentlich von der treffenden Einschätzung der durch die Investition zu erwirtschaftenden Cashflows abhängt und zukünftige Erfolgsbeiträge mit Unsicherheit behaftet sind, wendet man in der Regel dynamische Verfahren zur Beurteilung von Investitionsprojekten an.

Das Verfahren, das hier am häufigsten eingesetzt wird, ist die Kapitalwertmethode.

In diesem Video wird sie anhand eines Zahlenbeispiels erläutert und der Cashflow-orientierte Blickwinkel der Methode wird ergänzt durch die Frage nach dem Amortisationszeitraum und dem Internen Zinsfuß. mehr lesen

Investitionsentscheidungen haben in der Regel langfristige Wirkungen auf

den Unternehmenserfolg. Da die Einschätzung des möglichen Erfolgs eines Investitionsprojektes wesentlich von der treffenden Einschätzung der durch die Investition zu erwirtschaftenden Cashflows abhängt und zukünftige Erfolgsbeiträge mit Unsicherheit behaftet sind, wendet man in der Regel dynamische Verfahren zur Beurteilung von Investitionsprojekten an.

Das Verfahren, das hier am häufigsten eingesetzt wird, ist die Kapitalwertmethode.

In diesem Video wird sie anhand eines Zahlenbeispiels erläutert und der Cashflow-orientierte Blickwinkel der Methode wird ergänzt durch die Frage nach dem Amortisationszeitraum und dem Internen Zinsfuß. mehr lesen

Anzeige

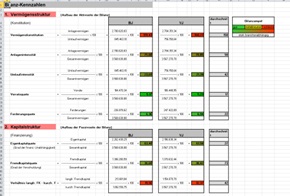

Mit dem RS-Plan erstellen Sie ganz einfach Ihre gesamte Unternehmensplanung, inkl. automatischer Plan-Bilanz und Kapitalflussrechnung. Die Planung kann für insgesamt 5 Jahre erfolgen. Neben detailierter Plan-G+V, Bilanz und Kapitalflussrechnung stehen fertige Berichte mit Kennzahlen und Grafiken zur Analyse des Unternehmens zur Verfügung. Preis 119,- EUR mehr >>

Mit dem RS-Plan erstellen Sie ganz einfach Ihre gesamte Unternehmensplanung, inkl. automatischer Plan-Bilanz und Kapitalflussrechnung. Die Planung kann für insgesamt 5 Jahre erfolgen. Neben detailierter Plan-G+V, Bilanz und Kapitalflussrechnung stehen fertige Berichte mit Kennzahlen und Grafiken zur Analyse des Unternehmens zur Verfügung. Preis 119,- EUR mehr >>

Top Begriffe

Neueste Fachbeiträge

Ersatzinvestitionen: Maschine ersetzen oder weiterproduzieren? (Teil 2) (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Im ersten Teil des Beitrages zu den Ersatzinvestitionen wurde das Standardmodell dargestellt und seine Limitationen aufgezeigt (vgl. Hoberg (2024), S. 1 ff.). Ersatzinvestitionen werden dann durchgeführt, wenn dadurch die zukünftigen jährlichen Auszahlungen sinken. Die Modelle gehen von (weitgehend)... mehr lesenErsatzinvestitionen: Maschine ersetzen oder weiterproduzieren? (Teil 1) (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Unternehmen stehen immer wieder vor der Frage, ob sie mit dem vorhandenen Maschinen- und Fahrzeugpark weiterproduzieren sollen oder ob es besser ist, einzelne oder mehrere Maschinen zu ersetzen, was dann hohe Investitionen auslösen würde. Auch wenn die Fragestellung auf Fahrzeuge, Anlagen, Computer,... mehr lesenInvestitionsrechnung konkret: Personalsparende Investitionen im Pflegeheim (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Vielen Unternehmen in Deutschland geht es inzwischen schlecht. Dies gilt insb. auch für Pflegeheime, die sich in einer sehr schwierigen Situation befinden, weil angesichts der Arbeitsbedingungen qualifiziertes Personal nur schwer zu akquirieren und dann zu halten ist. Zudem geben die Kostenträger... mehr lesenEntscheidung zwischen E-Auto und Verbrenner (Dr. Peter Hoberg)

Der Controller hat ein relativ neues Aufgabengebiet zu bewältigen. Er muss ermitteln, in welchen Anwendungsszenarien E-Autos sinnvoll sind. Dabei unterscheidet sich die Situation im Unternehmen häufig wesentlich von der, in welcher sich die meisten Privatpersonen befinden. Auch wenn der Verkauf... mehr lesenControllers Trickkiste: Umrechnung der statischen in die dynamische Amortisation (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Viele Controller sehen mit Sorge, dass in einigen Wirtschaftlichkeitsrechnungen die Methode der statischen Amortisation eingesetzt wird, und das teilweise als einzige Methode. Insb. bei Investitionen für CO2–sparende Handlungsmöglichkeiten (z. B. Photovoltaik, Wärmepumpen, Speicher), wird in einigen... mehr lesenControllers Trickkiste: Kapitalrenditen bei unterjährigen Zahlungen (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Der Controller ist bei der Entscheidung über Investitionen stark gefragt und muss eine auch methodisch saubere Analyse durchführen. Viele Unternehmen entscheiden über Handlungsmöglichkeiten (Investitionen, Projekte, Optionen usw.) mit dem Renditekriterium des RoI = Return on Investment. Die Abkürzung... mehr lesenDynamische Investitionsrechnung: Kapitalrendite (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Neben den absoluten Kriterien wie Kapitalwert und Endwert werden zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Handlungsmöglichkeiten auch Kapitalrenditen (auch Rentabilitäten genannt) eingesetzt. Auch mit ihnen sollen Analysen durchgeführt und Entscheidungen vorbereitet werden. Renditen allgemein... mehr lesenDynamische Investitionsrechnung: Kapital- und Endwerte (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Mit Investitionsrechnungen will ein Unternehmen oder auch eine Privatperson ermitteln, ob eine Handlungsmöglichkeit (Projekt, Alternative, Investition usw.) vorteilhaft ist. Die Verfahren der Investitionsrechnung werden üblicherweise in statische und dynamische Verfahren eingeteilt. Die Grundlagen,... mehr lesenGrundlagen der dynamischen Investitionsrechnung (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Mit Investitionsrechnungen will ein Unternehmen oder auch eine Privatperson ermitteln, ob eine Handlungsmöglichkeit (Projekt, Alternative, Investition usw.) vorteilhaft ist. Investition wird wie folgt verstanden: Einsatz von Gütern in Erwartung auf höheren zukünftigen Nutzen (vgl. Varnholt/Hoberg/Wilms/Lebefromm,... mehr lesenStatische Investitionsrechnung: Mögliche Verbesserungen (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Die statische Investitionsrechnung wird noch in vielen Unternehmen eingesetzt. Daher sind die üblichen Verfahren in vorhergehenden Beiträgen dargestellt und kritisiert worden: - Grundlagen der statischen Investitionsrechnung, - Kostenvergleichsrechnung, - Gewinnvergleichsrechnung,... mehr lesen |

|  |

1

2

3

4

5

|

|

1

2

3

4

5

|

|

|

| Alle

| Alle

Mit dem Newsletter immer auf dem Laufenden!

Tragen Sie sich hier für den kostenfreien und unverbindlichen Newsletter von Controlling-Portal.de ein und erhalten Sie jeden Monat aktuelle Neuigkeiten für Controller. Wir informieren Sie über neue Fachartikel, über wichtige News, aktuelle Stellenangebote, interessante Tagungen und Seminare. Wir empfehlen Ihnen spannende Bücher und geben Ihnen nützliche Excel-Tipps. Verpassen Sie nie mehr wichtige Diskussionen im Forum und stöbern Sie in Software-Angeboten, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Zur Anmeldung >>Interessante Serien für Praktiker

|

Begriffsverwirrung vermeiden- Eine Serie von Prof. Ursula BinderDie Wirtschaftswissenschaften haben im Laufe der Zeit Fachbegriffe entwickelt, die exakt definiert sind. Leider aber gibt es jedoch einige Begriffe, die mehrdeutig sind, was zu vielen Missverständnissen und Fehlern führt. Der Controller ist immer wieder gefragt, genau zu definieren, was einzelne Begriffe bedeuten, damit alle ein gemeinsames Verständnis haben. In dieser Serien werden einige Begriffe vorgestellt, die mehrfach und das noch sehr unterschiedlich belegt sind. Zur Serie >> |

|

Kosten- und Leistungsrechnung: Aus der Praxis für die Praxis von Jörgen ErichsenZur KLR gibt es zahllose Veröffentlichungen, die sich vor allem mit Definitionen und Theorien befassen. Im Unterschied dazu ist diese Serie aus 6 Teilen so konzipiert, dass sie sich vor allem mit der Anwendbarkeit im Tagesgeschäft befasst und so gerade für Unternehmer in kleinen Betrieben und Selbstständige einen hohen Nutzwert bietet. Auf theoretische Aspekte wird nur eingegangen, wenn es aus Gründen der Verständlichkeit unverzichtbar ist. Zur Serie >> |

|

Controller´s Trickkiste von Prof. Peter HobergDer Controller muss in der Lage sein, die Folgen neuer Inputdaten schnell zu analysieren und Maßnahmen vorzuschlagen. Er muss abschätzen können, wie sich Änderungen in Zielgrößen bemerkbar machen, und dabei stets auch mit dem Unwahrscheinlichen rechnen. Dafür sind ständige Lernprozesse unerlässlich. Um dies zu unterstützen, stellt Prof. Dr. Peter Hoberg von der Hochschule Worms in Controllers Trickkiste einige wichtige Werkzeuge vor. Zur Serie >> |

|

Excel-Tipps für den Controlling-EinsatzTipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein. Dafür muss der Controller sparsam mit Tabellen umgehen und Abweichungen sowie Zahlenreihen ansprechend visualisieren. Dabei kommen u. a. Tacho- und Ampeldiagramme sowie Sparklines zum Einsatz. Zur Serie >> |

Excel-Vorlagen für Controller

Finden Sie die passende Excel-Vorlage für Ihre Controlling-Auswertungen. Über 500 verschiedene Excel-Vorlagen zur Erstellung von Analysen, Kalkulationen und Unternehmensplanungen bis hin zu Diagrammvorlagen, wie Tacho- oder Wasserfalldiagram, finden Sie in unserem Excel-Vorlagen-Verzeichnis.

Finden Sie jetzt die passende Excel-Vorlage >>

Finden Sie jetzt die passende Excel-Vorlage >>

Für Ihre Aus-und Weiterbildung

|

Klausuraufgaben mit Lösungen: Testfragen für Studenten und AzubisIn diesem Bereich stellen wir Ihnen verschiedene Wissenstests bzw. Übungsaufgaben aus dem Bereich Kostenrechnung und Controlling zur Verfügung, die Sie in unterschiedlichen Tests absolvieren können. Die Tests wurden dabei für unterschiedliche Anforderungen erstellt. So Können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene ihr Wissen testen.Jetzt Wissen testen >> |

|

Neulich im Golfclub - Eine amüsante Glosse von Prof. Peter HobergEs war wieder soweit. Nach einer anstrengenden Woche trafen sich die erfolgreichen Unternehmer der Kleinstadt wieder im örtlichen Golfclub, weniger des Sportes wegen, sondern hauptsächlich um unter sich zu sein. Sie saßen im gemütlichen Kaminzimmer und wurde von Ihrer Lieblingskellnerin Pauline bedient. Sie war BWL-Studentin und freute sich schon immer auf die amüsanten Streitgespräche mit den erfolgsgewohnten Unternehmern... Zur Serie >> |

|

Video-Kurse für Controlling-Grundlagen, Excel-Tipps und SoftskillsIn diesem Segment haben wir einige Video-Kurse für Ihre Aus- und Weiterbildung im Controlling-Bereich zusammengestellt. Neben einem Kompakt-Kurs für Controlling-Einsteiger, einem Kurs für Personal- oder Einkaufs-Controlling, einem Webinar für Projektmanagement und speziellen Excel-Tipps für Einsteiger bis zum Excel-Profil mit Power BI, finden Sie hier auch Softskill-Kurse. Zur Serie >> |

Eigenen Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor einer Fachpublikation oder Entwickler einer Excel-Vorlage? Gern können Sie sich an der Gestaltung der Inhalte unserer Fachportale beteiligen! Wir bieten die Möglichkeit Ihre Fachpublikation (Fachbeitrag, eBook, Diplomarbeit, Checkliste, Studie, Berichtsvorlage ...) bzw. Excel-Vorlage auf unseren Fachportalen zu veröffentlichen bzw. ggf. auch zu vermarkten.

weitere Informationen >>

Fachbeiträge

Statische Investitionsrechnung: Mögliche Verbesserungen (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Die statische Investitionsrechnung wird noch in vielen Unternehmen eingesetzt. Daher sind die üblichen Verfahren in vorhergehenden Beiträgen dargestellt und kritisiert worden: - Grundlagen der statischen Investitionsrechnung, - Kostenvergleichsrechnung, - Gewinnvergleichsrechnung,... mehr lesenInvestitionsrechnung bei Inflation (Dr. Peter Hoberg)

Investitionsrechnungen im inflatorischen Umfeld stellen erhöhte Ansprüche an die Bewertungsmethodik. Denn schon geringe zeitliche Abweichungen z. B. beim Eintreffen von Einzahlungen können die Vorteilhaftigkeit eines Business Case kippen lassen. Wenn dann auch noch die Gefahr droht, dass Ertragssteuern... mehr lesenSind E-Autos wirklich schon rentabel? (Dr. Peter Hoberg)

1. Einleitung Überraschung vieler Fachleute informierte der ADAC die Öffentlichkeit, dass viele E-Autos bereits "rentabel" seien (vgl. ADAC vom 31.10.2018). Und sofort druckten viele andere Zeitschriften - wie z. B. Auto Bild vom 2.11.18 - die Ergebnisse nach. Leider machte sich keine Zeitschrift... mehr lesenStatische Investitionsrechnungsverfahren - Ein Überblick (Alexander Wildt)

Die Investitionsrechnung stellt die mathematische Methode dar, Investitionen auf ihre Vorteilhaftigkeit zu prüfen. Die Verfahren in der Investitionsrechnung ermöglichen eine objektivere Analyse von Anschaffungen. Dadurch sind Investitionsrechnungen die am häufigsten angewendeten Methoden, um Investitionen... mehr lesenPlanungszeitraum für Investitionsrechnungen (Dr. Peter Hoberg, Worms)

1. Problemstellung Wenn Investitionsprojekte bewertet werden sollen, muss auch entschieden werden, über welchen Zeitraum ihre Konsequenzen erfasst werden sollen. Ein zu kurzer Planungszeitraum könnte eventuell zu einem Ablehnen des Projektes führen, obwohl es bei längerer Betrachtung positiv wäre.... mehr lesenDatenaufbereitung für die Investitionsrechnung (Dr. Peter Hoberg, Worms)

1. Problemstellung Alle Verfahren der Investitionsrechnung können nur dann zuverlässig gute Ergebnisse liefern, wenn die Inputdaten sauber erfasst und aufbereitet wurden. In der statischen Investitionsrechnung sind dies Kosten und Erlöse und in der dynamischen Investitionsrechnung Zahlungen. Üblicherweise... mehr lesenRentabilitätsvergleichsrechnung - Formel und Beispiel-Berechnung (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Auf Basis der vorhergehenden Beiträge Grundlagen der statischen Investitionsrechnung, Kostenvergleichsrechnung und Gewinnvergleichsrechnung soll nun die statische Rentabilitätsvergleichsrechnung, auch Renditevergleichsrechnung genannt, dargestellt und kritisiert werden. Dazu sei in Erinnerung gerufen,... mehr lesenAmortisationsvergleichsrechnung - Erläuterung und Beispiel (Redaktion CP)

Die Amortisationsrechnung beruht anders als die anderen statischen Verfahren der Investitionsrechnung (Kostenvergleich, Gewinnvergleich, Rentabilitätsvergleich) auf Zahlungen. Bei ihr stehen die Liquidität, Unabhängigkeit und Sicherheit im Vordergrund. Wert wird dabei auf einen schnellen Rückfluss... mehr lesenKapitalwertmethode (Sergej Maurer)

Ein Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung stellt die Kapitalwertmethode dar. Andere bekannte Namen sind Nettobarwertmethode oder auch Diskontierungsmethode. Das Ziel ist die Ermittlung des Barwertes der Aus- und Einzahlungen. Ähnlichkeiten weist diese Rechnung mit dem statischen... mehr lesenInterne Zinsfuß-Methode (Redaktion CP)

Die interne Zinsfußmethode als dynamisches Investitionsverfahren beurteilt die Anlagegüter mithilfe des internen Zinsfußes. Interner Zinsfuß: Der interne Zinsfuß bezeichnet den Zinssatz, der beim Abzinsen der Überschüsse zu einem Kapitalwert von Null führt. Eine Investition ist immer... mehr lesenKostenvergleichsrechnung - Erläuterung mit Beispiel (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Im Beitrag Statische Investitionsrechnung wurden die Grundlagen des statischen Ansatzes inkl. der Diskussion der Prämissen gelegt. Auf dieser Basis soll nun die Kostenvergleichsrechnung behandelt werden. Das einfachste Verfahren der Investitionsrechnung besteht in der Kostenvergleichsrechnung.... mehr lesenAnnuitätenmethode - Berechnung und Beispiel (Redaktion CP)

Die Annuitätenmethode als dynamisches Investitionsverfahren vergleicht mögliche Anlagen mithilfe von Annuitäten. Dabei weist diese Methode starke Ähnlichkeiten mit dem statischen Gewinnvergleich auf. Beispielsweise ermitteln beide die Überschüsse, die das Investitionsgut erwirtschaftet.... mehr lesenAm Rande bemerkt: Risikoaufschlag bei den alten Griechen (Dr. Peter Hoberg)

Heutige Wirtschaftswissenschaftler bilden sich viel darauf ein, dass sie die Unsicherheit zukünftiger Zahlungen durch Risikoaufschläge berücksichtigen. Dabei ist dies seit über 3.000 Jahren gängige Praxis. Zum Beweis sei eine Szene aus der Ilias angeführt, in welcher die alten Griechen nach fast... mehr lesenHandlungsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Laufzeit (Dr. Peter Hoberg)

Die Zukunft von Unternehmen hängt nicht zuletzt von dem Erfolg ihrer Investitionsprojekte ab. Dabei wird die Entscheidung schwierig, wenn aus mehreren Handlungsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Laufzeit die beste herausgesucht werden soll. 1. Einleitung Handlungsmöglichkeiten sind isoliert... mehr lesenControllers Trickkiste: 1%-Regel in der Finanzierung entlarven (Dr. Peter Hoberg)

In schwierigen Zeiten, wie während der Corona-Epidemie, greifen einige Unternehmen zu kreativen Maßnahmen, um ihre Angebote schönzurechnen. Der Controller sollte in der Lage sein, die Tricks zu durchschauen und damit zu einer realistischen Bewertung zu kommen. Dies gilt auch für angeblich unschlagbar... mehr lesenControllers Trickkiste: Kritische Werte für Investitionsprojekte ermitteln (Dr. Peter Hoberg)

Investitionsentscheidungen bestimmen häufig über die Zukunft von Unternehmen. Insofern müssen sie mit großer Vorsicht getroffen werden. Dazu gehört auch die Abschätzung der Effekte, die auftreten, wenn die prognostizierten Zahlungen nicht wie geplant eintreten. In ungünstigen Fällen kann dann... mehr lesenControlling-Wissen: Investitionen ohne Anfangsinvestitionen (Teil 2 von 2) (Dr. Peter Hoberg)

In Controlling-Journal 4/2018 war gezeigt worden, dass das Endwertkriterium auch dann gute Ergebnisse liefert, wenn nur geringe Anfangsinvestitionen anfallen. Diese Analyse wird mit einem weiteren Bespiel fortgeführt. In diesem zweiten Beispiel erhält das Unternehmen sogar in t=0 einen Betrag, z.... mehr lesenControlling-Wissen: Investitionen ohne Anfangsinvestitionen (Teil 1 von 2) (Dr. Peter Hoberg)

Die Zukunft von Unternehmen hängt nicht zuletzt von dem Erfolg ihrer Investitionsprojekte ab. Aufgrund ihrer Wichtigkeit ist eine umfangreiche Literatur entstanden, welche Verfahren vorschlägt, mit dem die Vorteilhaftigkeit von Handlungsmöglichkeiten (Investitionen, Projekte, Alternativen etc.)... mehr lesenZentraler Erfolgsfaktor der Wertschöpfung: Lebenszyklusorientiertes Immobiliencontrolling (Max Klemke)

Um zukünftigen Anforderungen der Mieter gerecht zu werden und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Immobilie in einem gesellschaftlichen, dynamischen Umfeld zu sichern, ist eine ganzheitliche und controllingspezifische Betrachtung des Immobilienzyklus notwendig. Eine planerische Weitsicht ist hierbei... mehr lesenAnnuitäten betriebswirtschaftlich richtig einsetzen (Dr. Peter Hoberg)

Für Investitionsentscheidungen reicht es nicht immer aus, nur den Kapitalwert (NPV: Net Present Value) oder den Endwert (FV: Future Value) der jeweiligen Handlungsmöglichkeiten zu ermitteln. Wenn die Planungszeiträume von Handlungsmöglichkeiten unterschiedlich sind, kann es für den Controller... mehr lesenRenditen in der BWL – ein Überblick (Dr. Peter Hoberg)

In vielen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre werden Renditen (auch Rentabilitäten genannt) eingesetzt, um Analysen durchzuführen und um wichtige Entscheidungen vorzubereiten. Renditen fassen mehrere wirtschaftliche Größen in einem Quotienten zusammen. Sie beziehen dazu eine Erfolgsgröße... mehr lesenGewinnvergleichsrechnung - Erläuterung und Beispiel (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Auf Basis der vorhergehenden Beiträge Grundlagen der statischen Investitionsrechnung und Kostenvergleichsrechnung soll nun die statische Gewinnvergleichsrechnung behandelt werden. Dazu sei in Erinnerung gerufen, dass die Kostenvergleichsrechnung in vielen Fällen nicht eingesetzt werden darf, weil... mehr lesenErsatzinvestitionen: Maschine ersetzen oder weiterproduzieren? (Teil 2) (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Im ersten Teil des Beitrages zu den Ersatzinvestitionen wurde das Standardmodell dargestellt und seine Limitationen aufgezeigt (vgl. Hoberg (2024), S. 1 ff.). Ersatzinvestitionen werden dann durchgeführt, wenn dadurch die zukünftigen jährlichen Auszahlungen sinken. Die Modelle gehen von (weitgehend)... mehr lesenErsatzinvestitionen: Maschine ersetzen oder weiterproduzieren? (Teil 1) (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Unternehmen stehen immer wieder vor der Frage, ob sie mit dem vorhandenen Maschinen- und Fahrzeugpark weiterproduzieren sollen oder ob es besser ist, einzelne oder mehrere Maschinen zu ersetzen, was dann hohe Investitionen auslösen würde. Auch wenn die Fragestellung auf Fahrzeuge, Anlagen, Computer,... mehr lesenInvestitionsrechnung konkret: Personalsparende Investitionen im Pflegeheim (Prof. Dr. Peter Hoberg)

Vielen Unternehmen in Deutschland geht es inzwischen schlecht. Dies gilt insb. auch für Pflegeheime, die sich in einer sehr schwierigen Situation befinden, weil angesichts der Arbeitsbedingungen qualifiziertes Personal nur schwer zu akquirieren und dann zu halten ist. Zudem geben die Kostenträger... mehr lesenBeiträge 1 - 25 von 71

|

|  |

1

2

3

|

|

1

2

3

|

|

|

| Alle

| Alle

- Die meist gelesenen Fachbeiträge

- Die neuesten Fachbeiträge

- Premium-Artikel

- Wissenstests

- Fachinfo-Kategorien

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (89)

- Kostenmanagement (27)

- Konzepte (82)

- Kennzahlen (370)

- Finanzplanung (61)

- Budgetierung (9)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

- Kostenrechnung (412)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (36)

- Investitionsrechnung (73)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (81)

- Excel-Tipps (201)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (20)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (53)

- Softskills (27)

- Sonstiges (17)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

Controlling- Newsletter

Neben aktuellen Neuigkeiten für Controller und neu eingegangene Fachartikel, informieren wir Sie über interessante Literaturtipps, Tagungen , Seminarangebote und stellen Ihnen einzelne Software- Produkte im Detail vor.Werden Sie jetzt monatlich über neue Fachbeiträge, Controlling-Tools und News informiert! Zur Newsletter-Anmeldung >>

Über 3.000 Artikel und Vorlagen

Werden Sie Mitglied in einer großen Controller-Community (fast 12.000 Mitglieder!) und erhalten Zugriff auf viele Inhalte und diskutieren ihre Fragen im Controlling-Forum.

Sehen Sie hier die neuesten Fachbeiträge >>

Anzeige

Eine neue Stelle?

Mit dem Studium fertig, Umzug in eine andere Region, Aufstiegschancen nutzen oder einfach nur ein Tapetenwechsel? Dann finden Sie hier viele aktuell offene Stellen im Controlling.Zu den Stellenanzeigen >>

Sie suchen einen Controller? Mit einer Stellenanzeige auf Controlling-Portal.de erreichen Sie viele Fachkräfte. weitere Informationen >>

KLR-Begriffe von A bis Z

Testen Sie ihr Wissen mit unseren Aufgaben und Lösungen im Bereich Kostenrechnung >>Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Controller und und diskutieren ihre Fragen zu Controlling-Themen.

Riesen- Ressource

Auf Controlling-Portal.de sind bereits über 1.500 Fachbeiträge veröffentlicht und ständig kommen neue dazu.Zu den neuesten Fachbeiträgen >>

Zu den derzeit meistgelesenen Fachbeiträgen >>

Zu den Premium-Beiträgen >>

Sie möchten auch einen Fachbeitrag hier veröffentlichen? Dann erhalten Sie hier weitere Informationen >>

Amüsante Glosse

Erfolgreiche Unternehmer einer Kleinstadt treffen sich regelmäßig im örtlichen Golfclub und diskutieren mit Ihrer Lieblingskellnerin und BWL-Studentin Pauline betriebswirtschaftliche Probleme. Amüsant und mit aktuellem Bezug geschrieben von Prof. Peter Hoberg.

Zur Serie "Neulich im Golfclub" >>

News

Sie möchten sich weiterbilden?

In unserer Seminar-Rubrik haben wir einige aktuelle Seminar- und Kurs-Angebote für Controller, u.a. auch Kurse zum Controller / IHK zusammengestellt.

Premium-Mitgliedschaft

Erhalten Sie Zugriff auf Premium-Inhalte von Controlling-Portal.de und Rechnungswesen-Portal.de. Aktuelle und ständig erweiterte Fachbeiträge. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unsere Premium-Inhalte.Mitgliedschaft wahlweise für nur 119,- EUR für ein Jahr, 199,- für 2 Jahre oder 399,- für 5 Jahre Laufzeit! Studenten und Auszubildende 39,- EUR für zwei Jahre! Kein Abonnement! Weitere Informationen >>

Wie zufrieden sind Sie mit uns?

Über Ihre Meinung und auch ihre Anregungen für Veränderungen oder Erweiterungen würden wir uns sehr freuen. Nur 10 kurze Fragen, die schnell beantwortet sind. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! zur Umfrage >>Jobletter und Newsletter!

Mit dem monatlich erscheinenden Newsletter werden Sie über neue Fachbeiträge, News und Excel-Tools informiert! zur Anmeldung >>Der 14-tägige Jobletter informiert Sie automatisch über neue Stellenangebote und Arbeitsmarkt-News! zur Anmeldung >>

Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor von Fachbeiträgen mit Controlling-bzw. Rechnungswesen-Thema? Gerne veröffentlichen oder vermarkten wir ihren Fachbeitrag. Eine kurze Autorenvorstellung oder Unternehmensdarstellung am Ende des Artikels ist möglich. jetzt Mitmachen >>Talentpool - Jobwechsel einfach!

Tragen Sie sich kostenfrei im Talentpool auf Controlling-Portal.de ein und erhalten Jobangebote und Unterstützung beim Jobwechsel durch qualifizierte Personalagenturen.

Buch-Vorstellungen

Kennzahlen-Guide

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.Jede Kennzahl wird in diesem Buch ausführlich erläutert. Neben der Formel wird eine Beispielrechnung aufgeführt. Für viele branchenneutrale Kennzahlen stehen Zielwerte bzw. Orientierungshilfen für eine Bewertung zur Verfügung. Für die genannten Bereiche hat die Redaktion von Controlling-Portal.de jeweils spezialisierte Experten als Autoren gewonnen, die auf dem jeweiligen Gebiet über umfangreiche Praxiserfahrung verfügen.

Preis: ab 12,90 Euro Brutto mehr Informationen >>

Dashboards mit Excel

Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.

Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt. Taschenbuch in Farbe für 34,90 EUR

oder E-Book für 12,90 EUR

mehr Informationen >>

Reporting 1x1

Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.Taschenbuch in Farbe für 24,90 EUR

oder E-Book für 15,90 EUR

mehr Informationen >>

Anzeige

Buch-Tipp

Kennzahlen-Guide für Controller- Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Kennzahlen-Guide für Controller- Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.Jede Kennzahl wird in diesem Buch ausführlich erläutert. Neben der Formel wird eine Beispielrechnung aufgeführt. Für viele branchenneutrale Kennzahlen stehen Zielwerte bzw. Orientierungshilfen für eine Bewertung zur Verfügung. Für die genannten Bereiche hat die Redaktion von Controlling-Portal.de jeweils spezialisierte Experten als Autoren gewonnen, die auf dem jeweiligen Gebiet über umfangreiche Praxiserfahrung verfügen.

Preis: ab 12,90 Euro Brutto mehr >>

Anzeige

Stellenanzeigen

Controller (m/w/d) Schwerpunkt Werkscontrolling und Produktkalkulation Die TPG – The Packaging Group ist ein Firmenverbund international führender Hersteller und Entwickler von hochwertigen Verpackungsmaschinen. Durch den Zusammenschluss der Unternehmen FAWEMA, HDG und WOLF vereint die TPG Traditionsmarken, die über einzigartiges Know-how und eine herausragende Tech... Mehr Infos >>

Die TPG – The Packaging Group ist ein Firmenverbund international führender Hersteller und Entwickler von hochwertigen Verpackungsmaschinen. Durch den Zusammenschluss der Unternehmen FAWEMA, HDG und WOLF vereint die TPG Traditionsmarken, die über einzigartiges Know-how und eine herausragende Tech... Mehr Infos >>

Junior Controller (m/w/d)

Die GEBHARDT Intralogistics Group ist einer der führenden Anbieter von Materialfluss- und innerbetrieblichen Logistiksystemen. Seit über 70 Jahren entwickelt GEBHARDT maßgeschneiderte Komplettlösungen – von der Idee bis zur vollständigen Realisierung – im Bereich Transport, Materialfluss, Sortier... Mehr Infos >>

Die GEBHARDT Intralogistics Group ist einer der führenden Anbieter von Materialfluss- und innerbetrieblichen Logistiksystemen. Seit über 70 Jahren entwickelt GEBHARDT maßgeschneiderte Komplettlösungen – von der Idee bis zur vollständigen Realisierung – im Bereich Transport, Materialfluss, Sortier... Mehr Infos >>

Stellvertretende Leitung Finanzbuchhaltung (m/w/d)

Seit Generationen kümmern wir uns um die Erfassung und Abrechnung von Heizenergie, Wasser und Strom in den verschiedensten Immobilienarten. Dank unserer digitalen Messtechniken können wir Kunden und Kundinnen verlässliche Daten über ihren Energieverbrauch zur Verfügung stellen und machen damit Ei... Mehr Infos >>

Seit Generationen kümmern wir uns um die Erfassung und Abrechnung von Heizenergie, Wasser und Strom in den verschiedensten Immobilienarten. Dank unserer digitalen Messtechniken können wir Kunden und Kundinnen verlässliche Daten über ihren Energieverbrauch zur Verfügung stellen und machen damit Ei... Mehr Infos >>

Referent (m/w/d) Controlling / Einnahmenaufteilung

Wir suchen Dich! Für drei Bundesländer, acht Kreise, 30 Verkehrsunternehmen und rund 3,67 Mio. Einwohner übernimmt der hvv das Management des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Metropolregion Hamburg. Mit rund 120 Mitarbeitenden ist die hvv GmbH die Regieorganisatio... Mehr Infos >>

Wir suchen Dich! Für drei Bundesländer, acht Kreise, 30 Verkehrsunternehmen und rund 3,67 Mio. Einwohner übernimmt der hvv das Management des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Metropolregion Hamburg. Mit rund 120 Mitarbeitenden ist die hvv GmbH die Regieorganisatio... Mehr Infos >>

Mitarbeiter:in Buchhaltung & Controlling (w/m/d)

Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Stiftung EVZ) ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Sie unterstützt Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung und stärkt das Engagement ihrer Nachkommen, agiert gemeinsam mit jungen Menschen für lebendiges Erinnern an die Schicksal... Mehr Infos >>

Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Stiftung EVZ) ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Sie unterstützt Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung und stärkt das Engagement ihrer Nachkommen, agiert gemeinsam mit jungen Menschen für lebendiges Erinnern an die Schicksal... Mehr Infos >>

Controller*in (m/w/d) Kaufmännisches Controlling

Das sind wir: Modernes Akutkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft, Maximalversorger, 833 Betten, 16 Kliniken, zwei Institute und ein medizinisches Versorgungszentrum. Unsere größte Stärke: Rund 2.500 engagierte Kolleginnen und Kollegen. Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe der Stad... Mehr Infos >>

Das sind wir: Modernes Akutkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft, Maximalversorger, 833 Betten, 16 Kliniken, zwei Institute und ein medizinisches Versorgungszentrum. Unsere größte Stärke: Rund 2.500 engagierte Kolleginnen und Kollegen. Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe der Stad... Mehr Infos >>

Stellvertretende Abteilungsleitung Rechnungswesen (m/w/d)

Das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen ist eine teilrechtsfähige Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft der Landesärztekammer Hessen. Wir sind die Rentenversicherung für hessische Ärztinnen und Ärzte und sichern in einem kapitalgedeckten Finanzierungssystem die Alters-, Ber... Mehr Infos >>

Das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen ist eine teilrechtsfähige Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft der Landesärztekammer Hessen. Wir sind die Rentenversicherung für hessische Ärztinnen und Ärzte und sichern in einem kapitalgedeckten Finanzierungssystem die Alters-, Ber... Mehr Infos >>

Risikocontroller (m/w/d) für das Risikomanagement Factoring

Die activ factoring AG mit Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Österreichs größte und erfolgreichste Regionalbank. Wir sind einer der führenden Factoring-Dienstleister in Deutschland und auch Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen zur Fo... Mehr Infos >>

Die activ factoring AG mit Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Österreichs größte und erfolgreichste Regionalbank. Wir sind einer der führenden Factoring-Dienstleister in Deutschland und auch Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen zur Fo... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

Beliebtes PC-Seminar:

Power BI - Das moderne Business Intelligence-Tool

Das beliebte PC-Seminar bietet Ihnen den Einstieg in die Analyse, Auswertung und Visualisierung von Daten mit Power BI, um Ihre Aufgaben im Controlling effizienter und schneller zu erledigen. So können Sie z. B. Daten aus Excel-, CSV-Dateien, SQL-Datenbanken etc. automatisiert importieren und bereinigen, um diese in gewünschter Form auswerten und visualisieren zu können. Nach dem Seminar kennen Sie die wichtigsten Begriffe und Anwendungsfälle von Power BI und können das Wissen in Ihrem Unternehmen umsetzen.

JOB- Letter

Sie möchten über neu eingehende Stellenangebote automatisch informiert werden? Dann können Sie unseren kostenfreien Jobletter abonnieren. Mit diesem erhalten Sie alle 14 Tage die aktuellsten Stellenanzeigen und weitere Arbeitsmarkt-News.

Excel-Tool Bilanz- und Erfolgsanalyse

Aus Bilanz und G+V werden alle gängigen Bilanz- und Erfolgskennzahlen errechnet und versucht, die Bewertung der Zahlen mit den Ampelfarben grün, gelb und rot deutlich zu machen. Die Ableitung bzw. Berechnung der Kennzahlen wird ausführlich dargestellt.

Jetzt hier für 34,- EUR downloaden >>

Excel-Tools für Controller!

Über 500 Vorlagen direkt zum Download. Verschaffen Sie sich einen Überblick >>

Software-Tipps

LucaNet.Financial Consolidation ist die Software für eine prüfungssichere Konsolidierung, die alle Funktionen für die Erstellung eines legalen Konzernabschlusses nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards bietet.

Mehr Informationen >>

Weitere Controlling-Software-Lösungen im Marktplatz >>

Excel-Tool Unternehmensbewertung (Valuation Box)

Die „Valuation Box“ von Fimovi beinhaltet drei verschiedene, unabhängig voneinander verwendbare Excel-Vorlagen zur einfachen und schnellen Unternehmensbewertung. Dabei werden die Verfahren die Discounted Cashflow Methode (DCF), Venture Capital Methoden und First Chicago Methode.Mehr Informationen >>

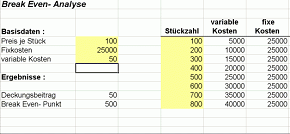

Break Even Analyse

Nach Eingabe der Fixkosten, der variablen Stückkosten und des Verkaufspreises wird die Break-Even-Menge sowie für alternative Absatzmengen die Kosten-, Erlös- und Gewinnwerte ermittelt. Für die tabellarische Lösung kann durch die Eingabe der Schrittweite frei festgelegt werden, für welche Absatzmengen die jeweiligen Kosten und Erlöse dargestellt werden sollen.

Mehr Informationen >>

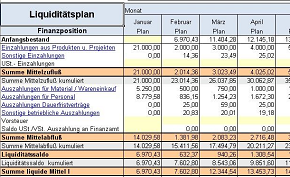

RS Liquiditätsplanung L (Excel-Tool)

Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorhanden. Auswertungen erfolgen in der Jahresplanung mit monatlichen Werten.

Mehr Informationen >>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Skript Kostenrechnung

Umfassendes Skript für Studenten, Auszubildende und angehende Bilanzbuchhalter zu allen prüfungsrelevanten Themen aus der Kosten- und Leistungsrechnung als ebook im pdf-Format. Auf 163 Seiten wird alles zum Thema Kostenrechnung ausführlich und verständlich sowie mit vielen Abbildungen und Beispielen erläutert.Themen:

- Kostentheorie

- Aufgaben und Systeme der Kostenrechnung

- Vollkostenrechnung

- Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung)

- Plankostenrechnung

- Kurzfristige Erfolgsrechnung

- Prozesskostenrechnung

- Kalkulation im Handel

Zusätzlich zum Skript erhalten Sie umfangreiche Klausuraufgaben und Übungsaufgaben mit Lösungen! Preis 9,90 EUR Hier bestellen >>

Excel TOP-SellerRS Liquiditätsplanung L

Die RS Liquiditätsplanung L ist ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen können auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorgenommen werden.

Mehr Informationen >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis

Dieses Excel-Tool bietet Ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig. Mehr Informationen >>Strategie-Toolbox mit verschiedenen Excel-Vorlagen

Die Strategie-Toolbox enthält 10 nützliche Excel Vorlagen, die sich erfolgreich in der Strategie bewährt haben. Alle Tools sind sofort einsatzbereit und sind ohne Blattschutz. Damit können die Vorlagen individuell angepasst werden. Ideal für Mitarbeiter aus dem strategischen Management. Mehr Informationen>>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Software-Tipp

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>