WIRTGEN GROUP - Construction Technologies Holding GmbH

Windhagen

|

letzte Änderung E.R. am 01.06.2025 Autor: Dr. Peter Hoberg, Worms |

Weitere Fachbeiträge zum Thema |

|---|

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

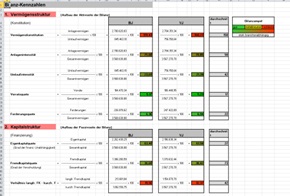

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT. Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.

Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.  Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 84 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geist... Mehr Infos >>

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 84 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geist... Mehr Infos >>

NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>

NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>

Das Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) in Martinsried bei München zählt zu den führenden internationalen Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Biochemie, Zell- und Strukturbiologie sowie der biomedizinischen Forschung und ist mit rund 28 wissenschaftlichen Abteilungen und For... Mehr Infos >>

Das Max-Planck-Institut für Biochemie (MPIB) in Martinsried bei München zählt zu den führenden internationalen Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Biochemie, Zell- und Strukturbiologie sowie der biomedizinischen Forschung und ist mit rund 28 wissenschaftlichen Abteilungen und For... Mehr Infos >>

Werde als zertifierter Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) ein essenzieller Teil unseres Finanzteams und nutze SAP S/4HANA, um unsere Geschäftsvorgänge digital, zeitgerecht und transparent abzubilden. Mit Deiner tiefgehenden Erfahrung optimierst Du, gemeinsam mit uns, unsere Abläufe und hilfst un... Mehr Infos >>

Werde als zertifierter Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) ein essenzieller Teil unseres Finanzteams und nutze SAP S/4HANA, um unsere Geschäftsvorgänge digital, zeitgerecht und transparent abzubilden. Mit Deiner tiefgehenden Erfahrung optimierst Du, gemeinsam mit uns, unsere Abläufe und hilfst un... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>

Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>

Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>

Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>

Willkommen bei der Gesundheitskasse – einer starken Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Menschen! Unsere individuellen Stärken setzen wir zusammen dafür ein, dass unsere Versicherten gesund bleiben und werden. Dabei entwickeln wir uns persönlich immer weiter und unterstützen uns gege... Mehr Infos >>

Willkommen bei der Gesundheitskasse – einer starken Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Menschen! Unsere individuellen Stärken setzen wir zusammen dafür ein, dass unsere Versicherten gesund bleiben und werden. Dabei entwickeln wir uns persönlich immer weiter und unterstützen uns gege... Mehr Infos >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>