- News

- Forum

- Fachbeiträge

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (91)

- Kostenmanagement (30)

- Konzepte (84)

- Kennzahlen (373)

- Finanzplanung (63)

- Budgetierung (10)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

- Kostenrechnung (414)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (37)

- Investitionsrechnung (75)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (82)

- Excel-Tipps (202)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (21)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (57)

- Softskills (29)

- Sonstiges (19)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

- Marktplatz

- Karriere / Stellenmarkt

- Excel-Vorlagen

- Online-Kurse

- Glossar

Kosten- und Leistungsrechnung - Aus der Praxis für die Praxis - Teil 3: Preiskalkulation mit der Vollkostenrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist eines der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Werkzeuge. Mit ihr erfahren Unternehmer und Selbstständige nicht nur, wie es um die Umsätze und Kosten im Betrieb insgesamt bestellt ist. Die KLR wird auch benötigt, um realistische und wettbewerbsfähige Preise zu berechnen. Besonders wichtig: Mit ihr lässt sich feststellen, mit welchen Produkten oder Kunden man etwas verdient – und mit welchen nicht.

Mit der KLR lässt sich zudem aufdecken, ob und wo ein Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten hat. Und letztendlich ist sie oft der Einstieg in die strategische Unternehmensentwicklung und Zukunftssicherung von Unternehmen.

Zur KLR gibt es zahllose Veröffentlichungen, die sich vor allem mit Definitionen und Theorien befassen. Im Unterschied dazu ist diese Serie so konzipiert, dass sie sich vor allem mit der Anwendbarkeit im Tagesgeschäft befasst und so gerade für Unternehmer in kleinen Betrieben und Selbstständige einen hohen Nutzwert bietet. Auf theoretische Aspekte wird nur eingegangen, wenn es aus Gründen der Verständlichkeit unverzichtbar ist; v.a. im vorliegenden sechsten Teil.

Teil 1: Notwendigkeit einer Kosten- und Leistungsrechnung - Grundlagen und Grundbegriffe

Teil 2: Überblick verschaffen: Umsatz-, Gewinn-, Liquiditätsplanung

Teil 3: Preiskalkulation mit der Vollkostenrechnung

Teil 4: Preiskalkulation und Entscheidungsrechnungen mit der Deckungsbeitragsrechnung

Teil 5: Nachkalkulation und Kennzahlenauswahl zu Kostenrechnung und Kalkulation

Teil 6: Spezielle Anwendungen: Prozesskostenrechnung und Einstieg in die strategische Unternehmensentwicklung

Teil 3: Preiskalkulation mit der Vollkostenrechnung

Eine zentrale Aufgabe der KLR ist die Preiskalkulation. Die Preise für seine Produkte, Leistungen oder Aufträge (Kostenträger) sollte jedes Unternehmen kalkulieren. Das gilt auch, wenn es sich in einem ausgeprägten Wettbewerbsumfeld bewegt, und es kurzfristig kaum Möglichkeiten gibt, die Preise anzuheben, auch wenn das eigentlich nötig wäre.Mit der Kostenrechnung bzw. der Preiskalkulation schafft man Transparenz. Man erfährt z.B., ob und wie viel Gewinn man mit einem Produkt macht oder ob man mit bestimmten Artikeln Verluste erwirtschaftet. Mit diesen Informationen lassen sich dann gezielt Verbesserungen umsetzen.

Stundensatz- und Zuschlagskalkulation

Zwei wichtige und in der Praxis häufig genutzte Kalkulationsverfahren sind die Stundensatz- und die Zuschlagskalkulation bzw. die Maschinenstundensatzrechnung, eine Erweiterung der Zuschlagskalkulation. Die Verfahren können von Betrieben aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung und in einigen Fällen sogar von Händlern genutzt werden. Sie basieren auf der Vollkostenrechnung; d.h., es wird versucht, nicht nur die Einzelkosten, sondern auch anteilig fixe bzw. Gemeinkosten den Produkten zuzurechnen.Anders bei der in Teil 2 vorgestellten Gesamtrechnung handelt es sich bei der Kalkulation um eine Betrachtung einzelner Kostenträger. Für jeden Kostenträger wird separat eine Preisberechnung pro Stück vorgenommen, um Kunden einen Angebotspreis unterbreiten zu können. Dieser muss grds. ausreichen, um die Kosten decken und einen Gewinn zu erzielen. Die Angebotskalkulation ist also auch eine Planung, allerdings auf Ebene einzelner Kostenträger.

Außerdem hilft die Kalkulation, Informationen zur Preis- oder Programmpolitik bereitzustellen. Es können z.B. Preisuntergrenzen für Verhandlungen oder Erfolgsbeiträge einzelner Kostenträger ermittelt werden. Diese Informationen werden auch benötigt, um das Sortiment zu gestalten, indem man z.B. versucht, besonders profitable Artikel bevorzugt zu verkaufen. Mehr dazu im 4ten Teil. Nicht zuletzt erfüllt die Kalkulation mit der Nachkalkulation eine weitere wichtige Aufgabe. Mehr dazu im fünften Teil der Serie.

Stundensatzrechnung

Mit der Stundensatzrechnung bzw. Stundensatzkalkulation werden die Kosten für eine Arbeitsstunde ermittelt. Sie kann gut von kleinen Unternehmen genutzt werden, die keine Kostenstellen benötigen, z.B. Malerbetrieben, IT-Dienstleistern, Gebäudereiniger. Bei Produktions- und Handwerksbetrieben müssen die Materialkosten separat erfasst und ausgewiesen werden, da über die Stunden nur Gemein- oder Fixkosten verrechnet werden.Zunächst wird die jährliche Arbeitszeit für das Unternehmen wie folgt ermittelt (s. Abb. 1):

- Erfassen der Kalendertage und Abzug freier Tage, z.B. Wochenenden, Feiertage, Urlaub, andere Ausfallzeiten, wie Krankheit oder Fortbildung.

- Die Anzahl der so berechneten Arbeitstage wird mit der täglichen tariflichen Arbeitszeit multipliziert, nicht mit der tatsächlich im Betrieb verbrachten Zeit. Denn es muss gelingen, mit der tariflichen Zeit so viel zu verdienen, dass man die Kosten decken und einen Gewinn erwirtschaften kann.

- Von den berechneten Stunden werden die Zeiten abgezogen, die man nicht für Kunden tätig ist (unproduktive Zeiten), z.B. für Akquise, Angebotserstellung, Reklamationsarbeiten. In dieser Zeit kann man nicht für Kunden arbeiten. Diese Zeiten kann man schätzen oder erfassen. Im Mittel sind rund 30-35% der Arbeitszeit unproduktiv.

- Die produktive Zeit wird mit der Anzahl Mitarbeiter multipliziert: Das Ergebnis ist die Stundenzahl, die man für Kunden arbeiten kann.

| 1. Arbeitszeit ermitteln | |

| Kalendertage | 365 |

| – Samstage | 52 |

| – Sonntage | 52 |

| – Feiertage (unterschiedliche Regelungen der Bundesländer beachten) | 10 |

| – Urlaubstage | 30 |

| – Krankheitstage (z.B. Durchschnitt der letzten 2-3 Jahre) | 5 |

| – sonstige Abwesendheitstage (z.B. Fortbildung) | 4 |

| = Anwesenheitstage | 212 |

| × tarifliche Arbeitszeit (Stunden/Tag) | 8,0 |

| = Anwesenheitsstunden/ Jahr | 1.696 |

| – Unproduktive Zeit (z.B. Schätzung oder Aufschreibung) | 30 %, 509 |

| = Produktive Zeit/ Mitarbeiter | 1.187 |

| 2. Produktive Zeit für Betrieb ermitteln | |

| Geschäftsleitung | 0,0 |

| + Mitarbeiter | 3,0 |

| + Sonstige Mitarbeiter (z.B. Aushilfe, Praktikant) | 0,0 |

| = Produktive Mitarbeiter/ Betrieb | 3,0 |

| x Produktive Zeit/ Mitarbeiter | 1.187 |

| = Produktive Stunden/ Jahr | 3.562 |

Abb. 1: s. Arbeitshilfe zur Zeiterfassung

Letzte Änderung W.V.R am 12.04.2023

Autor(en): Jörgen Erichsen

| Für Premium-Mitglieder frei | Login zum Weiterlesen | Mitglied werden |

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserem Newsletter

Tragen Sie sich für den kostenfreien und unverbindlichen Newsletter von Controlling-Portal.de ein und erhalten Sie jeden Monat aktuelle Neuigkeiten für Controller. Wir informieren Sie über neue Fachartikel, über wichtige News, aktuelle Stellenangebote, interessante Tagungen und Seminare. Wir empfehlen Ihnen spannende Bücher und geben Ihnen nützliche Excel-Tipps. Verpassen Sie nie mehr wichtige Diskussionen im Forum und stöbern Sie in Software-Angeboten, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Beispiel-Newsletter >>Jetzt Newsletter gratis erhalten

Premium-Stellenanzeigen

Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES

Bremerhaven

INDUS Holding AG

Bergisch Gladbach bei Köln

Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH

Ulm

Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz – medbo KU

Regensburg

Eigenen Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor einer Fachpublikation oder Entwickler einer Excel-Vorlage? Gern können Sie sich an der Gestaltung der Inhalte unserer Fachportale beteiligen! Wir bieten die Möglichkeit Ihre Fachpublikation (Fachbeitrag, eBook, Diplomarbeit, Checkliste, Studie, Berichtsvorlage ...) bzw. Excel-Vorlage auf unseren Fachportalen zu veröffentlichen bzw. ggf. auch zu vermarkten. Mehr Infos >>Kommentar zum Fachbeitrag abgeben

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

- Die meist gelesenen Fachbeiträge

- Die neuesten Fachbeiträge

- Premium-Artikel

- Wissenstests

- Fachbeitrag einstellen

- Fachinfo-Kategorien

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (91)

- Kostenmanagement (30)

- Konzepte (84)

- Kennzahlen (373)

- Finanzplanung (63)

- Budgetierung (10)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

- Kostenrechnung (414)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (37)

- Investitionsrechnung (75)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (82)

- Excel-Tipps (202)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (21)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (57)

- Softskills (29)

- Sonstiges (19)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

RS Controlling-System

Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist- Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalflussrechnung analysieren. Alle Funktionen im Überblick >>.Über 3.000 Artikel und Vorlagen

Werden Sie Mitglied in einer großen Controller-Community (über 12.000 Mitglieder!) und erhalten Zugriff auf viele Inhalte und diskutieren ihre Fragen im Controlling-Forum.

Sehen Sie hier die neuesten Fachbeiträge >>

Eine neue Stelle?

Mit dem Studium fertig, Umzug in eine andere Region, Aufstiegschancen nutzen oder einfach nur ein Tapetenwechsel? Dann finden Sie hier viele aktuell offene Stellen im Controlling.Zu den Stellenanzeigen >>

Sie suchen einen Controller? Mit einer Stellenanzeige auf Controlling-Portal.de erreichen Sie viele Fachkräfte. weitere Informationen >>

KLR-Begriffe von A bis Z

Testen Sie ihr Wissen mit unseren Aufgaben und Lösungen im Bereich Kostenrechnung >>Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Controller und und diskutieren ihre Fragen zu Controlling-Themen.

Riesen- Ressource

Auf Controlling-Portal.de sind bereits über 1.800 Fachbeiträge veröffentlicht und ständig kommen neue dazu.Zu den neuesten Fachbeiträgen >>

Zu den derzeit meistgelesenen Fachbeiträgen >>

Zu den Premium-Beiträgen >>

Sie möchten auch einen Fachbeitrag hier veröffentlichen? Dann erhalten Sie hier weitere Informationen >>

Neueste Excel-Vorlagen

Amüsante Glosse

Erfolgreiche Unternehmer einer Kleinstadt treffen sich regelmäßig im örtlichen Golfclub und diskutieren mit Ihrer Lieblingskellnerin und BWL-Studentin Pauline betriebswirtschaftliche Probleme. Amüsant und mit aktuellem Bezug geschrieben von Prof. Peter Hoberg.

Zur Serie "Neulich im Golfclub" >>

News

Sie möchten sich weiterbilden?

In unserer Seminar-Rubrik haben wir einige aktuelle Seminar- und Kurs-Angebote für Controller, u.a. auch Kurse zum Controller / IHK zusammengestellt.

Talentpool - Jobwechsel einfach!

Tragen Sie sich kostenfrei im Talentpool auf Controlling-Portal.de ein und erhalten Jobangebote und Unterstützung beim Jobwechsel durch qualifizierte Personalagenturen.

Kennzahlen-Guide für Controller - Über 200 Kennzahlen mit Erläuterung und Beispielrechnung aus den Bereichen Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Preis: E-Book 12,90 EUR mehr >>

Excel. Aber in schnell

Beschleunigen Sie Ihr Reporting: Wie Sie Excel weiterhin nutzen – aber mit AnaplanXL effizienter, konsistenter und ohne manuelle Schleifen.

Jetzt anmelden, es gibt noch freie Plätze!

Stellenanzeigen

Teamleitung Rechnungswesen (m/w/d) Im Auftrag unseres Kunden suchen wir eine Teamleitung Rechnungswesen (m/w/d) für ein mittelständisches IT-Beratungsunternehmen. Das Beratungsunternehmen umfasst sechs Geschäftsbereiche und beschäftigt insgesamt rund 145 Mitarbeitende. Der Hauptsitz liegt in Sachsen, ergänzt durch weitere ... Mehr Infos >>

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir eine Teamleitung Rechnungswesen (m/w/d) für ein mittelständisches IT-Beratungsunternehmen. Das Beratungsunternehmen umfasst sechs Geschäftsbereiche und beschäftigt insgesamt rund 145 Mitarbeitende. Der Hauptsitz liegt in Sachsen, ergänzt durch weitere ... Mehr Infos >>

Leitung (w/m/d) Controlling

Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>

Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>

Prüferin / Prüfer im Stabsbereich Innenrevision & Governance (w/m/d)

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Controller*in für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Teamleitung Betriebskosten (m/w/d)

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Mitarbeiter*in im Projektcontrolling

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Controller*in für Institutsfinanzierungen

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Pricing Manager (m/w/d)

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

Veranstaltungs-Tipp

Sie sind Controller und wollen Ihre Excel oder Power-BI Kenntnisse verbessern? Dann sind unsere Excel /Power-BI Schulungen genau das Richtige für Sie! Lernen Sie, wie Sie Daten effizient analysieren, visualisieren und präsentieren können. Nutzen Sie die Vorteile von Pivot-Tabellen, Formeln, Makros und mehr. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie zum Excel oder Power-BI Profi!

Mehr Infos >>

JOB- TIPP

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Interessante Stellenangebote für Controller finden Sie in der Controlling-Portal Stellenbörse. Immer auf dem Laufenden bleiben und neue Jobangebote mit dem Jobletter automatisch erhalten? Zur Jobletter-Anmeldung >>

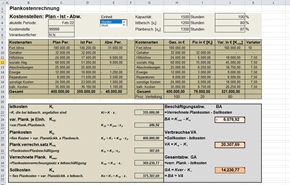

Excel-Tool Plankostenrechnung

Nach Eingabe der Plankosten und Ist-Kosten für eine Kostenstelle und Periode, sowie der Aufteilung der Kosten in variable und fixe Kosten, werden formelgestützt alle relevanten Größen (Sollkosten, verrechnete Plankosten etc.) ermittelt und eine Abweichungsanalyse (rechnerisch und grafisch) durchgeführt.

Jetzt hier für 25,- EUR downloaden >>

Excel-Tools für Controller!

Über 500 Vorlagen direkt zum Download. Verschaffen Sie sich einen Überblick >>

Software-Tipps

Jabatix NC ist eine Rechenmaschine, als add-on für Excel, für Controller in kleinen und mittleren Unternehmen. Sie führt komplexe Berechnungen durch und stellt die Ergebnisse in EXCEL bereit – ohne lange Einarbeitung. Mehr Informationen >>

Diamant/3 bietet Ihnen ein Rechnungswesen mit integriertem Controlling für Bilanz- / Finanz- und Kosten- / Erfolgs- Controlling sowie Forderungsmanagement und Personalcontrolling. Erweiterbar bis hin zum unternehmensweiten Controlling. Mehr Informationen >>

Weitere Controlling-Software-Lösungen im Marktplatz >>

Excel-Tool Unternehmensbewertung (Valuation Box)

Die „Valuation Box“ von Fimovi beinhaltet drei verschiedene, unabhängig voneinander verwendbare Excel-Vorlagen zur einfachen und schnellen Unternehmensbewertung. Dabei werden die Verfahren die Discounted Cashflow Methode (DCF), Venture Capital Methoden und First Chicago Methode.Mehr Informationen >>

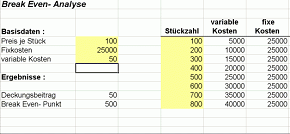

Break Even Analyse

Nach Eingabe der Fixkosten, der variablen Stückkosten und des Verkaufspreises wird die Break-Even-Menge sowie für alternative Absatzmengen die Kosten-, Erlös- und Gewinnwerte ermittelt. Für die tabellarische Lösung kann durch die Eingabe der Schrittweite frei festgelegt werden, für welche Absatzmengen die jeweiligen Kosten und Erlöse dargestellt werden sollen.

Mehr Informationen >>

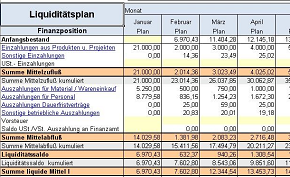

RS Liquiditätsplanung L (Excel-Tool)

Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorhanden. Auswertungen erfolgen in der Jahresplanung mit monatlichen Werten.

Mehr Informationen >>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Skript Kostenrechnung

Umfassendes Skript für Studenten, Auszubildende und angehende Bilanzbuchhalter zu allen prüfungsrelevanten Themen aus der Kosten- und Leistungsrechnung als ebook im pdf-Format. Auf 163 Seiten wird alles zum Thema Kostenrechnung ausführlich und verständlich sowie mit vielen Abbildungen und Beispielen erläutert.Themen:

- Kostentheorie

- Aufgaben und Systeme der Kostenrechnung

- Vollkostenrechnung

- Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung)

- Plankostenrechnung

- Kurzfristige Erfolgsrechnung

- Prozesskostenrechnung

- Kalkulation im Handel

Zusätzlich zum Skript erhalten Sie umfangreiche Klausuraufgaben und Übungsaufgaben mit Lösungen! Preis 9,90 EUR Hier bestellen >>

Excel TOP-SellerRS Liquiditätsplanung L

Die RS Liquiditätsplanung L ist ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen können auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorgenommen werden.

Mehr Informationen >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis

Dieses Excel-Tool bietet Ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig. Mehr Informationen >>Strategie-Toolbox mit verschiedenen Excel-Vorlagen

Die Strategie-Toolbox enthält 10 nützliche Excel Vorlagen, die sich erfolgreich in der Strategie bewährt haben. Alle Tools sind sofort einsatzbereit und sind ohne Blattschutz. Damit können die Vorlagen individuell angepasst werden. Ideal für Mitarbeiter aus dem strategischen Management. Mehr Informationen>>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Software-Tipp

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>