Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz – medbo KU

Regensburg

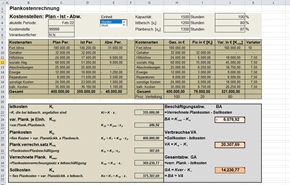

| Produkt | A | B | C | Gesamt |

| Materialeinzelkosten | 10,00 | 20,00 | 15,00 |

|

| Materialgemeinkosten (50 %) | 5,00 | 10,00 | 7,50 | |

| Fertigungslohn pro Stück (Akkord) | 20,00 | 30,00 | 15,00 |

|

| Fertigungsgemeinkosten (100 %) | 20,00 | 30,00 | 15,00 |

|

| Herstellkosten | 55,00 | 90,00 | 52,20 |

|

| Verwaltungs-/ Vertriebskosten (10 %) | 5,50 | 9,00 | 5,22 | |

| Stück-Selbstkosten | 60,50 | 99,00 | 57,42 |

|

|

|

||||

| Produktionsmenge Monat 1 | 1000 | 2000 | 1000 |

|

| Fertigungslöhne insgesamt | 20.000 | 60.000 | 15.000 | 95.000 |

| Produktionsmenge Monat 2 | 1100 | 2200 | 1100 |

|

| Fertigungslöhne ingesamt | 22.000 | 66.000 | 16.500 | 104.500 |

| Produkt | A | B | C |

| Fertigungslohn pro Stunde | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| Benötigte Stunden pro Stück | 1 | 1,5 | 0,75 |

| Fertigungslohn pro Stück | 20,00 | 30,00 | 15,00 |

| Produkt | A | B | C | Gesamt |

| Produktionmenge Monat 1 | 1000 | 2000 | 1000 |

|

| Fertigungslöhne insgesamt | 20.000 | 60.000 | 15.000 | 95.000 |

| Produktionsmenge Monat 2 | 1100 | 2200 | 1100 |

|

| Verrechnete Fertigungslöhne | 22.000 | 66.000 | 16.500 | 104.500 |

| Produkt | A | B | C | Gesamt |

| Umsatz | 100.000 | 200.000 | 150.000 | 450.000 |

| variable Kosten | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 225.000 |

| Deckungsbeitrag 1 | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 225.000 |

| Monatslöhne = Produkfixe Kosten | 20.000 | 60.000 | 15.000 | 95.000 |

| Deckungsbeitrag 2 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 130.000 |

| Restfixe Kosten [3] |

|

|

|

100.000 |

| Betriebsergebnis |

|

|

|

30.000 |

| Produkt | A | B | C | Gesamt |

| Umsatz | 110.000 | 220.000 | 165.000 | 495.000 |

| variable Kosten | 55.000 | 110.000 | 82.500 | 247,500 |

| Deckungsbeitrag 1 | 55.000 | 110.000 | 82.500 | 247.500 |

| Monatslöhne = Produkfixe Kosten | 20.000 | 60.000 | 15.000 | 95.000 |

| Deckungsbeitrag 2 | 35.000 | 50.000 | 67.500 | 152.500 |

| Restfixe Kosten |

|

|

|

100.000 |

| Betriebsergebnis |

|

|

|

52.500 |

|

Quelle: Siehe Literaturhinweise letzte Änderung P.D.U.B. am 07.11.2022 Autor: Prof. Ursula Binder |

|

Frau Prof. Dr. Ursula Binder

Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Controlling an der TH Köln, vorher kaufmännische Leiterin eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens, Unternehmensberaterin, Seminarleiterin (Inhouse und öffentliche Seminare), Verfasserin von Lernbriefen für das Fernstudium, Autorin: Nachhaltigkeitsberichterstattung in mittelständischen Unternehmen, Haufe 2024, Schnelleinstieg Controlling, 8. Auflage 2023, Die 5 wichtigsten Steuerungsinstrumente für kleine Unternehmen, 1. Auflage 2017, Kennzahlen-Guide für Controller, 1. Auflage 2019. |

| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT. Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.

Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.  Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>

In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>