![Irreführende Leasingangebote - Die tatsächlichen Kosten anhand eines Beispiels aus der Praxis]() Leasingverträge

Leasingverträge sind angesichts hoher Neuwagenpreise für viele Interessenten eine Alternative geworden. Ganze Fahrzeugkategorien im günstigen Preisbereich sind den EU-Regeln zum Opfer gefallen. Die Anforderungen an komplizierter und teurer (manchmal schlecht funktionierender) Sicherheitstechnik steigen jedes Jahr und erzeugen angeblich Mehrkosten von 2.000 €. Insofern haben einige Normalverbraucher Schwierigkeiten, ein

Neufahrzeug zu finanzieren.

Mit dem Leasing kann die hohe Anschaffungsauszahlung bzw. ein teurer Kredit vermieden werden. Ein weiterer großer Vorteil eines Leasingvertrages auf Kilometerbasis kann darin bestehen, dass der Leasinggeber das

Restwertrisiko trägt. Dies gilt allerdings nicht für Verträge auf Restwertbasis. Deswegen wird im Folgenden davon ausgegangen, dass das Restwertrisiko nicht den Leasingnehmer und Autonutzer trifft.

Leasingverträge können in einigen Fällen

2 Vorteile für den Nutzer bieten:

- Vorteil am Anfang: Kunden können von besonderen Rabattaktionen der Hersteller profitieren und müssen den Kaufpreis nicht anderweitig finanzieren.

- Vorteil am Ende: Mit dem richtigen Vertrag (Kilometerleasing) übernimmt der Leasinggeber (häufig eine Bank der Hersteller) das Restwertrisiko. Dies ist für E-Autos extrem wichtig.

Ausgangspunkt ist ein Lockangebot, nach dem der

VW T-Cross für 149 Euro monatlich geleast werden kann, wobei 10.000 km jährlich gefahren werden dürfen. Es wird in diesem Beitrag geprüft, ob die Kunden mit diesem Preis auskommen.

Grundlagen von Leasingverträgen

Zahlungen beim Leasing

Auf den ersten Blick sieht alles sehr einfach aus. Die Werbung suggeriert, dass mit der Zahlung der niedrig erscheinenden Leasingrate seine Verpflichtungen erfüllt sind. Dem ist nicht so. Die

weiteren Zahlungen aufgrund des Leasingvertrages sind zahlreich, und treten am Anfang, am Ende und sogar während des Leasingvertrages auf. Die folgenden Probleme können auftauchen (vgl. Hoberg (2025a+b):

- Leasingzahlungen sind am Monatsanfang fällig, nicht erst am Monatsende wie z. B. bei Autokrediten.

- Anzahlungen: Teilweise erfährt der Kunde erst im Kleingedruckten, dass noch Zahlungen zu Beginn notwendig sind. Diese sind besonders ärgerlich, weil sie am Ende des Leasingvertrages verloren sind. Aber sie waren notwendig, um die Leasingrate unter bestimmte Schwellen (100 €, 150 €, 200 € usw.) zu drücken.

- Die Fahrzeuge sind gar keine Neufahrzeuge, sondern Gebrauchtwagen, so dass weniger Garantie besteht und teurere Reparaturen anfallen können.

- In einigen zum Glück wenigen Fällen wurde sogar bei Gebrauchtwagen ein vierstelliger Betrag für die Überführung gefordert. Auch wenn es in der Werbung heißt „ohne Anzahlung“, ist das nur die halbe Wahrheit. Für Überführung, Aufbereitung, usw. werden häufig 4-stellige Summen für Nebenkosten fällig.

- Während der Vertragslaufzeit sehen einige Verträge vor, dass die Arbeiten für Wartung und Reparaturen nur in bestimmten (eher teuren) Werkstätten gemacht werden dürfen. Das kostet Zeit und Geld des Kunden.

- Wenn die vereinbarte Laufleistung überschritten wird, können die Mehrkilometer sehr viel Geld kosten.

- Zum Schluss gibt es nicht selten Ärger, weil der Fahrzeugzustand kritisiert wird. Auch wenn es klare Richtlinien gibt, können Nachbesserungen in Rechnung gestellt werden.

- Einige vorsichtige Kunden lassen das Fahrzeug kurz vor Ende aufbereiten, um auf keinen Fall Probleme zu bekommen, was viel Aufwand bedeutet.

- Das Gutachten am Laufzeitende muss manchmal vom Nutzer bezahlt werden. Zudem kann der Ort des Gutachtens weit entfernt liegen, so dass ggf. Urlaub genommen werden muss.

- Gefürchtet sind gerade bei Privatpersonen Verstöße gegen Regeln im Kleingedruckten. In einem Fall wurde dem Kunden Geld abgezogen, weil er eine Wartung nicht rechtzeitig hatte machen lassen. Der Grund lag aber in einer Krankheitswelle bei der vorgeschriebenen Werkstatt, die deshalb die Wartung nicht zeitgerecht durchführen können. Der Leasinggeber verordnete trotzdem eine Strafzahlung.

Die nicht vollständige Liste der möglichen zusätzlichen Zahlungen zeigt, dass entgegen der Werbung die beworbene Leasingrate praktisch nie alles umfasst. Der Kunde sollte sich genau erklären lassen, welche Zahlungen zusätzlich auf ihn zukommen werden.

Kalkulation der Leasingraten

Ausgangspunkt für die

Höhe der Leasingraten ist der Kaufpreis nach Abzug aller Rabatte, also auch der, die ein Privatmann nicht erhalten würde. Im Weiteren kann der Restwert – nach Abzinsung – abgezogen werden Zusätzlich können weitere Einzahlungen durch den Leasinggeber generiert werden, wenn der Leasinggeber von den Werkstätten bzw. den Gutachtern Kick-Backs erhalten. Wenn dies der Fall ist, würden diese Beträge nach Abzinsung vom zu finanzierenden Betrag in t=0 abgezogen.

Der zu finanzierende Betrag wird auf die gewählte Laufzeit verteilt. In den Beispielen werden 24 Monate angenommen, weil dies häufig angeboten wird.

Die Monatsraten werden mit Hilfe von

Barwertfaktoren im Startzeitpunkt t=0 zusammengefasst (vgl. zu den Faktoren und ihrer Anwendung z. B. Berk/deMarzo/Harford, S. 100 ff., Götze, S. 76 oder Varnholt/Hoberg/Wilms/Lebefromm), S. 50 ff.). Wenn die Monatsraten am Monatsende zu zahlen sind, kommt der

nachschüssige Barwertfaktor zur Anwendung:

BWF

n = (q

tn -1) / (q

tn * i) in / €

0 / €

1,tn

BWF

n Nachschüssiger Barwertfaktor, in €

1,tn / €

0

q Zinsfaktor = (1+i), in €

t+1 / €

t (hier monatlich)

i Zinssatz, in €

t+1 / €

t (hier monatlich)

tn Anzahl Perioden (hier Monate)

Die Einheit des Barwertfaktors €

0 / €

1,tn besagt, d. h. dass jedem Euro, der zu den Zeitpunkten 1 bis tn als gleichmäßige Rate (Zähler der Einheit) bezahlt wird, ein Wert in Höhe des Barwertfaktors in t=0 entspricht (vgl. zu diesen detaillierten Einheiten Hoberg (2018), S. 468 ff.). Multipliziert mit der monatlichen Ratenhöhe ergibt sich der Wert zum Startzeitpunkt t=0.

Im Falle des Leasings ist der Barwertfaktor um genau eine Monatsverzinsung höher, weil die

Leasingraten vorschüssig, also jeweils am Monatsanfang, gezahlt werden müssen und damit mehr wert sind. Es ist somit der vorschüssige Barwertfaktor (Kehrwert des Wiedergewinnungsfaktors) einzusetzen. Er ergibt sich aus dem nachschüssigen Barwertfaktor, indem mit dem Monatszinsfaktor q multipliziert wird:

BWF

v = BWF

n * q in €

0,tn-1 / €

0

BWF

v Vorschüssiger Barwertfaktor, in €

0,tn-1 / €

0

Wenn der vorschüssige Barwertfaktor mit der gleichmäßigen Leasingrate multipliziert wird, ergibt sich der

kumulierte abgezinste Wert aller Leasingraten.

Beispielskalkulation

Im gewählten

Praxisbeispiel des VW T-Cross 1,5 l TSI wurde mit einer Leasingrate von 149 €

0;23 bei 10.000 km pro Jahr gerechnet. Das sieht zunächst gut aus. Aber dazu kommen eine Sonderzahlung von 1.990 €

0 und Überführungskosten von 1.060 €

0. Als jährliche Effektivverzinsung wird der übliche Satz von 5% angewendet, der auch für viele Autofinanzierungen gilt:

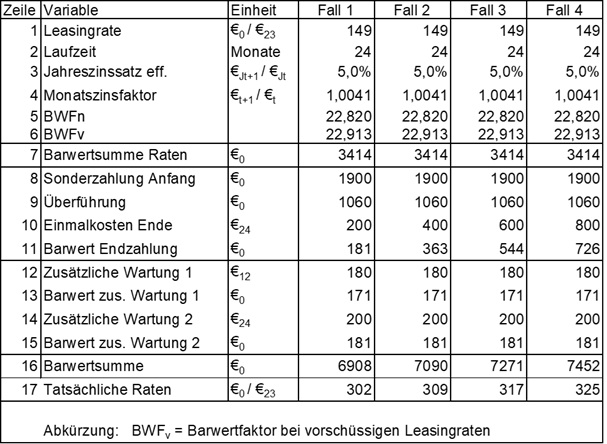

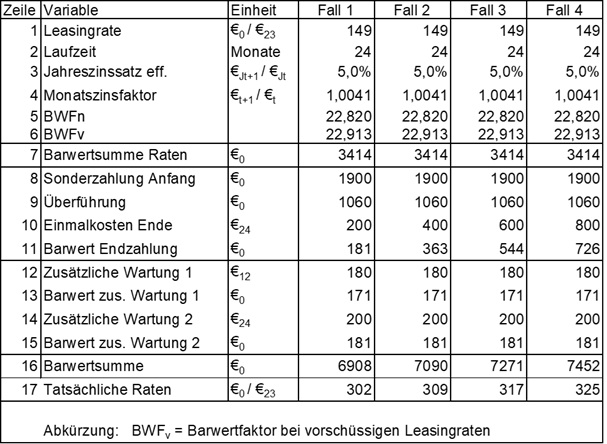

Abb. 1: Beispiel zur Berechnung der Gesamtbelastung im Leasingfall

Um die verschiedenen Zahlungen vergleichen zu können, müssen sie auf einen

einheitlichen Vergleichszeitpunkt bezogen werden (vgl. Varnholt/Hoberg/Wilms/Lebefromm, S. 45). Im Beispiel wurde der Startzeitpunkt t=0 gewählt, wobei auch ein anderen Zeitpunkt gewählt werden könnte.

Die 24 Leasingraten (Zeile 1) werden über die obigen Barwertfaktoren in die Barwertsumme (Zeile 7) umgerechnet. Die

Sonderzahlungen hingegen fallen bereits in t=0 an und können ohne Abzinsung in die Zeile 16 (Barwertsumme) eingehen. In Zeile 10 sind die möglichen Zahlungen erfasst, die der Leasinggeber am Laufzeitende in Rechnung stellt. Ihr Barwert findet sich in Zeile 11.

Darüberhinaus muss damit gerechnet werden, dass die

Wartungskosten im Leasingfall deutlich höher liegen, weil akzeptierte Werkstätten vorgegeben werden, was Zeit (Anfahrt) und Geld kostet. Nach 12 Monaten mögen die Zusatzkosten 180 €

12 (Zeile 12). Nach 24 Monaten seien nochmals 200 €

24 fällig (Zeile 24). Werden alle auf t=0 bezogenen Zahlungen addiert, ergibt sich in Zeile 16 eine Barwertsumme von 6.908 €

0.

Die Barwertsumme wird dann wieder auf die 24 Monatsanfänge bezogen, damit sie mit den Leasingraten verglichen werden können. Es ergibt sich in Zeile 17 für den ersten Fall eine Monatsrate von 302 €

0;23, was mehr als das Doppelte der beworbenen Leasingrate von 149 €

0;23 darstellt.

Für den diskutieren Fall 1 war angenommen worden, dass am Ende für Zeit und

Abschlusszahlungen Kosten in Höhe von nur 200 €

24 anfallen. Dies kann wesentlich teurer werden, weswegen in den Fällen 2, 3 und 4 höhere Beträge simuliert werden (Zeile 10). Nach Abzinsung um 24 Monate können sie in die Barwertsumme einfließen.

Alle Fälle zeigen, dass statt der ursprünglichen – und beworbenen – Leasingraten viele höhere Monatsraten zu berücksichtigen sind. Für die Annahmen im Beispiel erfolgte mindestens eine Verdopplung.

Somit ist klar, dass das betrachtete Fahrzeug auf keinen Fall zu der beworbenen Leasingrate finanziert werden kann. Dies ist wichtig, um die

tatsächlichen Monatswerte mit anderen Handlungsmöglichkeiten – andere Fahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge, Kurzzeitmieten, Car-Sharing usw. - vergleichen zu können.

Schlussfolgerungen

Werbungen mit angeblich geringer Leasingrate ist fast immer irreführend. Es müssen alle Zahlungen und sogar der notwendige Zeitaufwand ins Kalkül gezogen werden. Ansonsten droht eine Sprengung des Autobudgets.

Literaturverzeichnis:

- Hoberg, P. (2004): Wertorientierung: Kapitalkosten im internen Rechnungswesen - Die Einführung von Bezugszeitpunkt in die Kosten- und Leistungsrechnung, in: ZfCM, 48. Jg., 4/2004, S. 271-279.

-

Hoberg, P. (2012): Porsche - Restwertriese oder Rabattzwerg, in: Controllermagazin 6/2012, 37. Jg., S. 29-31.

-

Hoberg, P. (2018): Einheiten in der Investitionsrechnung, in: Wisu, 47. Jg., 4/2018, S. 468-474.

-

Hoberg, P. (2025a): Effektivverzinsung im Leasing: Darstellung und Berechnung (Teil 1 von 2), in: https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Effektivverzinsung-im-Leasing-Darstellung-und-Berechnung-Teil-1-von-2.html, 1.7.2025.

-

Hoberg, P. (2025b): Effektivverzinsung im Leasing: Darstellung und Berechnung (Teil 2 von 2), in: https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Investitionsrechnung/Effektivverzinsung-im-Leasing-Teil-2-von-2.html, 2.7.2025.

-

Varnholt, N., Hoberg, P., Wilms, S., Lebefromm, U.: Investitionsmanagement - Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Umsetzung mit SAP®, 2. Auflage, Berlin/Boston 2023.

-

Wöhe, G., Döring, U.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 28. Auflage, München 2023.

letzte Änderung P.D.P.H.

am 06.11.2025

Autor:

Prof. Dr. Peter Hoberg

|

Autor:in

|

Herr Prof. Dr. Peter Hoberg

Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms. Seine Lehrschwerpunkte sind Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Entscheidungstheorie, Produktions- und Kostentheorie und Controlling. Prof. Hoberg schreibt auf Controlling-Portal.de regelmäßig Fachartikel, vor allem zu Kosten- und Leistungsrechnung sowie zu Investitionsrechnung.

|

|

weitere Fachbeiträge des Autors

| Forenbeiträge

|

Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>

Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>

Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>

Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem „Fashion-Campus“ um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Modemarken und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in d... Mehr Infos >>

Willkommen bei der Gesundheitskasse – einer starken Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Menschen! Unsere individuellen Stärken setzen wir zusammen dafür ein, dass unsere Versicherten gesund bleiben und werden. Dabei entwickeln wir uns persönlich immer weiter und unterstützen uns gege... Mehr Infos >>

Willkommen bei der Gesundheitskasse – einer starken Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Menschen! Unsere individuellen Stärken setzen wir zusammen dafür ein, dass unsere Versicherten gesund bleiben und werden. Dabei entwickeln wir uns persönlich immer weiter und unterstützen uns gege... Mehr Infos >>

Wir sind ein kleines, aber wachsendes Familienunternehmen aus Neckartailfingen und realisieren Reinräume sowie innovative Prozessumgebungen für spannende Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Medizintechnik, Mikrotechnik, Kosmetik und viele mehr. Das Besondere: Mit unseren Anlagen ents... Mehr Infos >>

Wir sind ein kleines, aber wachsendes Familienunternehmen aus Neckartailfingen und realisieren Reinräume sowie innovative Prozessumgebungen für spannende Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Medizintechnik, Mikrotechnik, Kosmetik und viele mehr. Das Besondere: Mit unseren Anlagen ents... Mehr Infos >>

Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>

Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>

Produktives Teamwork zahlt sich aus – das merken auch unsere Kunden, die überwiegend aus der Lebensmittelindustrie kommen. Für sie entwickeln und bauen wir komplexe Intralogistik-Lösungen und individuelle Einzelanlagen und Maschinen für Lagersysteme, Behälter- und Kartonfördertechnik, Rohrbahn- u... Mehr Infos >>

Produktives Teamwork zahlt sich aus – das merken auch unsere Kunden, die überwiegend aus der Lebensmittelindustrie kommen. Für sie entwickeln und bauen wir komplexe Intralogistik-Lösungen und individuelle Einzelanlagen und Maschinen für Lagersysteme, Behälter- und Kartonfördertechnik, Rohrbahn- u... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>