Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz – medbo KU

Regensburg

|

letzte Änderung A.W. am 25.04.2024 Autor: Alexander Wildt |

|

Herr Alexander Wildt

Unser Excel-Experte Herr Dipl. Betriebswirt Alexander Wildt verfügt über mehrjährige Erfahrungen in der Erstellung professioneller Excel-Lösungen im betriebswirtschaftlichen Bereich und in der Beratung unserer Kunden bei der Anwendung der Tools aus unserer eigenen Vermarktung. |

| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |

Weitere Fachbeiträge zum Thema |

|---|

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

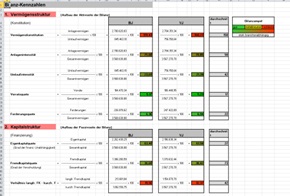

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Über 200 Kennzahlen aus Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT. Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.

Wie erstelle ich ein Tacho- oder Ampel-Diagramm? Wie kann ich Abweichungen in Tabellen ansprechend visualisieren? Das wird Ihnen hier anschaulich erklärt.  Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Viel ist zum Berichtswesen oder Reporting schon geschrieben worden. Dennoch zeigen Umfragen, dass rund 50 Prozent der Empfänger von Berichten mit dem Reporting nicht zufrieden sind. Jörgen Erichsen erklärt in diesem Buch die Bedeutung und die Handhabung des Berichtswesens speziell für kleinere Betriebe. Mit zahlreichen Beschreibungen, Beispielen und Checklisten.

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>

NIEHOFF ist ein erfolgreiches deutsches, mittelständisches Unternehmen mit internationalen Strukturen und Tradition im Bereich des Sondermaschinenbaus. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Niederlassungen in den USA, Brasilien, China, Indien, Tschechien, Schweden, Singapur, Japan, Spanien... Mehr Infos >>

Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>

Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die WIRTGEN GROUP ist ein international führender Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit. Als starker Teil von John Deere und mit unseren spezialisierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER sowie Werken in Deutschland, Brasilien... Mehr Infos >>

Die WIRTGEN GROUP ist ein international führender Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit. Als starker Teil von John Deere und mit unseren spezialisierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER sowie Werken in Deutschland, Brasilien... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen – auf dem Land, in... Mehr Infos >>

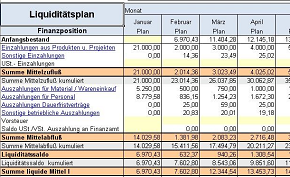

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>