- News

- Forum

- Fachbeiträge

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (91)

- Kostenmanagement (30)

- Konzepte (84)

- Kennzahlen (373)

- Finanzplanung (63)

- Budgetierung (10)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

- Kostenrechnung (414)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (37)

- Investitionsrechnung (75)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (82)

- Excel-Tipps (202)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (21)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (57)

- Softskills (29)

- Sonstiges (19)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

- Marktplatz

- Karriere / Stellenmarkt

- Excel-Vorlagen

- Online-Kurse

- Glossar

Die EU-Taxonomie

Der vollständige Name der Verordnung, die unter dem Namen EU-Taxonomie bekannt geworden ist, lautet:

„VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088“ [1]

In diesem Namen ist bereits die wichtigste Zielsetzung der Verordnung benannt, nämlich die Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Zur Unterstützung dieser Zielsetzung wurde mit der EU-Taxonomie ein Mess-System entwickelt, das den Grad der Taxonomiekonformität (frei übersetzt: der Nachhaltigkeit) von Unternehmen einheitlich messen und diesen damit für potenzielle Investoren transparent(er) machen soll.

Entsprechend der übergeordneten Zielsetzung im Sinne des europäischen Green Deal sollen Investitionen also stärker in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gelenkt werden. Natürlich kann die Reaktion der Wirtschaftsteilnehmer auf die Veröffentlichungen aus der EU-Taxonomie nicht vorhergesagt werden. Der Erfolg der Verordnung im Sinne ihrer Zielsetzung ist also keineswegs sicher.

Neben der Pflicht zur Berichterstattung ist die EU-Taxonomie auch als Steuerungsinstrument für Unternehmen gedacht, die aus eigenem Antrieb nachhaltiger agieren wollen. Sie sollen damit leichter an „grüne“ Finanzierungsmöglichkeiten gelangen können.

Die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie

Den grundlegenden Anlass für die Entwicklung der EU-Taxonomie hat die EU-Kommission selbst in Absatz (7) der Verordnung wie folgt formuliert:„(7) Angesichts des systemischen Charakters der globalen Umweltprobleme bedarf es eines system- und zukunftsorientierten Ansatzes für die ökologische Nachhaltigkeit, mit dem den zunehmenden negativen Trends wie Klimawandel, Verlust an biologischer Vielfalt, weltweit übermäßige Inanspruchnahme von Ressourcen, Nahrungsknappheit, Ozonabbau, Versauerung der Ozeane, Verschlechterung des Süßwassersystems und Landsystemwandel sowie das Aufkommen neuer Bedrohungen, einschließlich gefährlicher Chemikalien und ihrer kombinierten Wirkungen, begegnet wird.“

Letzte Änderung W.V.R am 31.10.2025

Autor(en): Prof. Dr. Ursula Binder

Kompletter Artikel nur für Mitglieder (Login erforderlich) : Als Mitglied auf Controlling-Portal.de erhalten Sie Zugang zu exklusiven Inhalten. Eine Mitgliedschaft bietet daneben auch weitere Vorteile.

Anmeldung

- Die meist gelesenen Fachbeiträge

- Die neuesten Fachbeiträge

- Premium-Artikel

- Wissenstests

- Fachbeitrag einstellen

- Fachinfo-Kategorien

- Grundlagen (95)

- Branchen (49)

- Funktional (91)

- Kostenmanagement (30)

- Konzepte (84)

- Kennzahlen (373)

- Finanzplanung (63)

- Budgetierung (10)

- Reporting / Berichtswesen (35)

- BSC (7)

- Projektcontrolling (17)

- Kostenrechnung (414)

- IAS / IFRS (4)

- Risikomanagement (37)

- Investitionsrechnung (75)

- Unternehmensbewertg. (12)

- Rating (6)

- Business Intelligence (82)

- Excel-Tipps (202)

- Studien (8)

- Arbeitsmarkt (21)

- Spar-Tipps (2)

- Controlling-Journal (23)

- Finanzmathem. Formeln (15)

- Neulich im Golfclub (57)

- Softskills (29)

- Sonstiges (19)

- Artikel-Serien

- Stichwortverzeichnis

Controlling- Newsletter

Neben aktuellen Fach- und Arbeitsmarkt-Trends für Controller und neu eingegangene Fachbeiträge, informieren wir Sie über interessante Veranstaltungen und stellen Ihnen einzelne Controlling-Tools im Detail vor.Werden Sie jetzt monatlich über neue Fachbeiträge, Jobs und Tools informiert!

Zur Newsletter-Anmeldung >>

Über 3.000 Artikel und Vorlagen

Werden Sie Mitglied in einer großen Controller-Community (über 12.000 Mitglieder!) und erhalten Zugriff auf viele Inhalte und diskutieren ihre Fragen im Controlling-Forum.

Sehen Sie hier die neuesten Fachbeiträge >>

Eine neue Stelle?

Mit dem Studium fertig, Umzug in eine andere Region, Aufstiegschancen nutzen oder einfach nur ein Tapetenwechsel? Dann finden Sie hier viele aktuell offene Stellen im Controlling.Zu den Stellenanzeigen >>

Sie suchen einen Controller? Mit einer Stellenanzeige auf Controlling-Portal.de erreichen Sie viele Fachkräfte. weitere Informationen >>

Controller- Stellenmarkt

KLR-Begriffe von A bis Z

Testen Sie ihr Wissen mit unseren Aufgaben und Lösungen im Bereich Kostenrechnung >>Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Controller und und diskutieren ihre Fragen zu Controlling-Themen.

Riesen- Ressource

Auf Controlling-Portal.de sind bereits über 1.800 Fachbeiträge veröffentlicht und ständig kommen neue dazu.Zu den neuesten Fachbeiträgen >>

Zu den derzeit meistgelesenen Fachbeiträgen >>

Zu den Premium-Beiträgen >>

Sie möchten auch einen Fachbeitrag hier veröffentlichen? Dann erhalten Sie hier weitere Informationen >>

Neueste Excel-Vorlagen

Amüsante Glosse

Erfolgreiche Unternehmer einer Kleinstadt treffen sich regelmäßig im örtlichen Golfclub und diskutieren mit Ihrer Lieblingskellnerin und BWL-Studentin Pauline betriebswirtschaftliche Probleme. Amüsant und mit aktuellem Bezug geschrieben von Prof. Peter Hoberg.

Zur Serie "Neulich im Golfclub" >>

News

Sie möchten sich weiterbilden?

In unserer Seminar-Rubrik haben wir einige aktuelle Seminar- und Kurs-Angebote für Controller, u.a. auch Kurse zum Controller / IHK zusammengestellt.

Talentpool - Jobwechsel einfach!

Tragen Sie sich kostenfrei im Talentpool auf Controlling-Portal.de ein und erhalten Jobangebote und Unterstützung beim Jobwechsel durch qualifizierte Personalagenturen.

Excel. Aber in schnell

Beschleunigen Sie Ihr Reporting: Wie Sie Excel weiterhin nutzen – aber mit AnaplanXL effizienter, konsistenter und ohne manuelle Schleifen.

Jetzt anmelden, es gibt noch freie Plätze!

Stellenanzeigen

Teamleitung Betriebskosten (m/w/d) Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Sachbearbeitung externes Rechnungswesen (w/m/d)

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Controller*in für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG) ist eine von Bund und Ländern finanzierte Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft. Sie betreibt in gegenwärtig 85 Instituten und Forschungsstellen im In- und Ausland Grundlagenforschung auf natur- und geiste... Mehr Infos >>

Prüferin / Prüfer im Stabsbereich Innenrevision & Governance (w/m/d)

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Mitarbeiter*in im Projektcontrolling

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Leitung (w/m/d) Controlling

Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>

Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>

Mitarbeiter im Controlling/Financial Analyst (m/w/d)

Die WIRTGEN GROUP ist ein international führender Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit. Als starker Teil von John Deere und mit unseren spezialisierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER sowie Werken in Deutschland, Brasilien... Mehr Infos >>

Die WIRTGEN GROUP ist ein international führender Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie mit rund 9.000 Beschäftigten weltweit. Als starker Teil von John Deere und mit unseren spezialisierten Marken WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER sowie Werken in Deutschland, Brasilien... Mehr Infos >>

Beteiligungscontroller:in

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

Veranstaltungs-Tipp

Lernen Sie von unseren Experten alle Tricks zum Thema Power BI.

- Erfahrene Trainer mit fundiertem Power BI Wissen

- Praxisnahe Beispiele und Übungen für sofortige Anwendung

- Kleine Gruppen für maximale Interaktion

JOB- Letter

Sie möchten über neu eingehende Stellenangebote automatisch informiert werden? Dann können Sie unseren kostenfreien Jobletter abonnieren. Mit diesem erhalten Sie alle 14 Tage die aktuellsten Stellenanzeigen und weitere Arbeitsmarkt-News.

Kostenverfolgung Bauprojekte

Mit diesem einfachen Excel-Tool lässt sich die Kostenverfolgung für Bauprojekte leicht gestalten. Sie pflegen separate Listen für das Budget, Hauptaufträge, Nachträge, erwartete Kosten und Rechnungen und bekommen diese Kosten in einer Übersicht auf einem separaten Blatt nach Vergabeeinheiten und Kostengruppen zusammengefasst.

Jetzt hier für 20,- EUR downloaden >>

Excel-Tools für Controller!

Über 500 Vorlagen direkt zum Download. Verschaffen Sie sich einen Überblick >>

Software-Tipps

Jabatix NC ist eine Rechenmaschine, als add-on für Excel, für Controller in kleinen und mittleren Unternehmen. Sie führt komplexe Berechnungen durch und stellt die Ergebnisse in EXCEL bereit – ohne lange Einarbeitung. Mehr Informationen >>

Diamant/3 bietet Ihnen ein Rechnungswesen mit integriertem Controlling für Bilanz- / Finanz- und Kosten- / Erfolgs- Controlling sowie Forderungsmanagement und Personalcontrolling. Erweiterbar bis hin zum unternehmensweiten Controlling. Mehr Informationen >>

Weitere Controlling-Software-Lösungen im Marktplatz >>

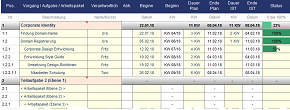

Projektmanagement-Paket

Dieses Excel-Vorlagen Paket enthält insgesamt 9 verschiedene Excel-Dateien für die Projektplanung und das Projektmanagement. Alle Dateien sind einfach zu bedienen und können vom Nutzer beliebig angepasst werden.

Mehr Informationen >>

Dokumentenverfolgung mit Excel

In verschiedenen Projekten muss oft eine große Anzahl von Dokumenten termingemäß erstellt und geliefert werden. Dieses Excel-Tool enthält die dazu erforderlichen Tabellenvorlagen sowie die notwendigen Berechnungsmodelle, deren Ergebnisse in einem integrierten Dashboard präsentiert werden.Mehr Informationen >>

Bilanzanalyse mit Excel

Das umfangreiche Excel- Tool berechnet die wichtigsten branchenunabhängigen Kennzahlen aus Bilanz und GuV. Neben den Kennzahlen, die mit Erläuterungen versehen sind, werden die G+V und Bilanz in 5 Jahres-Übersicht dargestellt und automatisch eine Kapitalflussrechnung erstellt.Mehr Informationen >>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Premium-Inhalte

Als Premium-Mitglied erhalten Sie Zugriff auf ausgewählte sonst kostenpflichtige Fachbeiträge und Video-Kurse für Premium-Mitglieder inklusive (über 400 Beiträge allein auf Controlling-Portal.de + Premiuminhalte auf Rechnungswesen-Portal.de).Beispiele:

- Serie zum Berichtswesen in Unternehmen

- Kundenwertanalyse – Wie profitabel ist ein Kunde?

- Potenzialanalyse mit Excel

- Unsere amüsante Glosse: Neulich im Golfclub

- Kostenmanagement in der Logistik

- Dashboards im Kostenmanagement

- Von Total Cost of Ownership (TCO) zu TCOplus

- KLR - Aus der Praxis für die Praxis

Die Gesamtliste an Premium-Fachbeiträgen können Sie hier einsehen >>

Kosten- und Leistungsrechnung: Aus der Praxis für die Praxis von Jörgen Erichsen

Zur KLR gibt es zahllose Veröffentlichungen, die sich vor allem mit Definitionen und Theorien befassen. Im Unterschied dazu ist diese Serie aus 6 Teilen so konzipiert, dass sie sich vor allem mit der Anwendbarkeit im Tagesgeschäft befasst und so gerade für Unternehmer in kleinen Betrieben und Selbstständige einen hohen Nutzwert bieten.

- Teil 1: Notwendigkeit und Grundlage

- Teil 2: Überblick verschaffen: Umsatz-, Gewinn-, Liquiditätsplanung

- Teil 3: Preiskalkulation mit der Vollkostenrechnung

- Teil 5: Nachkalkulation und Kennzahlenauswahl zu Kostenrechnung und Kalkulation

Software-Tipp

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>